「SDGs」といった言葉もない1978年、森林文化協会は設立されました。自然とともに持続可能な社会を実現したい。約半世紀前からそんな思いで活動しています。2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として保全する「30by30」の趣旨に賛同し、環境省の「30by30アライアンス」に加盟、生物多様性の保全と回復をめざしています。

新着&おすすめ

-

情報アラカルトNew注目! 募集中)春のグリーンセミナー 明治神宮 小石川植物園 東御苑

情報アラカルトNew注目! 募集中)春のグリーンセミナー 明治神宮 小石川植物園 東御苑 -

グリーン・パワー (新シリーズ)地道な木育活動がつながって大輪の花に 徳島

グリーン・パワー (新シリーズ)地道な木育活動がつながって大輪の花に 徳島 -

グリーンセミナー注目! グリーンセミナー「皇居・東御苑を歩く」を開催

グリーンセミナー注目! グリーンセミナー「皇居・東御苑を歩く」を開催 -

グリーン・パワー注目! 風光明媚

グリーン・パワー注目! 風光明媚 -

グリーン・パワー 広がる気候市民会議の現在とこれから

グリーン・パワー 広がる気候市民会議の現在とこれから -

ヤンバルトカゲモドキ

ヤンバルトカゲモドキ -

グリーン・パワー注目! ブルーカーボン生態系の実態調査へ

グリーン・パワー注目! ブルーカーボン生態系の実態調査へ -

グリーン・パワー 4月の絵暦

グリーン・パワー 4月の絵暦 -

グリーン・パワー注目! 自然共生ウェビナー「企業価値を高める『ネイチャーポジティブ』とは?」を開催

グリーン・パワー注目! 自然共生ウェビナー「企業価値を高める『ネイチャーポジティブ』とは?」を開催 -

グリーン・パワー 森林面積は減っている?

グリーン・パワー 森林面積は減っている? -

国際森林デー注目! 国際森林デー2024中央行事 ボランティアが葛のツルを除去

国際森林デー注目! 国際森林デー2024中央行事 ボランティアが葛のツルを除去 -

情報アラカルト注目! 森林環境2024を発行 特集は「人新世の生物多様性」

情報アラカルト注目! 森林環境2024を発行 特集は「人新世の生物多様性」 -

グリーン・パワー注目! 自然共生サイト 今年度後期は62サイトを認定

グリーン・パワー注目! 自然共生サイト 今年度後期は62サイトを認定 -

グリーン・パワー 能登の復興 世界遺産とビルド・バック・ベター

グリーン・パワー 能登の復興 世界遺産とビルド・バック・ベター -

グリーン・パワー注目! 特集「30by30 生態系を守る」 朝デジで掲載開始

-

情報アラカルト 「ミス日本みどりの大使」が表敬訪問 「切って植える循環の大切さ伝えたい」

情報アラカルト 「ミス日本みどりの大使」が表敬訪問 「切って植える循環の大切さ伝えたい」 -

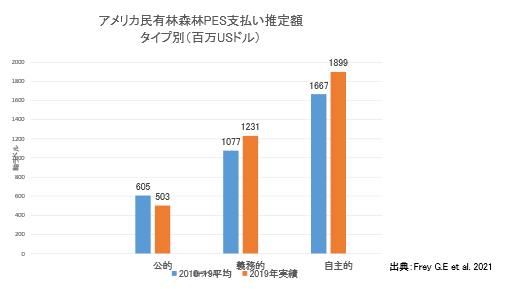

グリーン・パワー 森の全方位ビジネス「森林業」の可能性(1) 「森林業」とは? アメリカの現状は?

グリーン・パワー 森の全方位ビジネス「森林業」の可能性(1) 「森林業」とは? アメリカの現状は? -

グリーン・パワー 穂高の夜空

グリーン・パワー 穂高の夜空 -

情報アラカルト注目! 自然共生ウェビナー「企業価値を高める『ネイチャーポジティブ』とは?」 3月25日13時~

情報アラカルト注目! 自然共生ウェビナー「企業価値を高める『ネイチャーポジティブ』とは?」 3月25日13時~ -

情報アラカルト注目! 3月23日 国際森林デー ボランティア募集

情報アラカルト注目! 3月23日 国際森林デー ボランティア募集 -

チブサトゲグモ

チブサトゲグモ -

グリーン・パワー 3月の絵暦

グリーン・パワー 3月の絵暦 -

情報アラカルト 春のグリーンセミナー参加者募集 皇居・東御苑(新規参加) 京都御苑

情報アラカルト 春のグリーンセミナー参加者募集 皇居・東御苑(新規参加) 京都御苑 -

情報アラカルト 3月2日 東京農大総合研究所 フォーラム 「自然共生サイトと里山」開催

情報アラカルト 3月2日 東京農大総合研究所 フォーラム 「自然共生サイトと里山」開催 -

情報アラカルト 続 ことわざの生態学が出版

情報アラカルト 続 ことわざの生態学が出版 -

グリーン・パワー 杭州、湖州を訪ねて-変貌著しい中国

グリーン・パワー 杭州、湖州を訪ねて-変貌著しい中国 -

グリーン・パワー 寿司ダネが消えていく?

グリーン・パワー 寿司ダネが消えていく? -

グリーン・パワー モルゲンロートの白馬三山

グリーン・パワー モルゲンロートの白馬三山 -

グリーン・パワー 田上山の1300年 都や社寺造営で度重なる伐採 今は…

グリーン・パワー 田上山の1300年 都や社寺造営で度重なる伐採 今は… -

サシバ

サシバ -

グリーン・パワー 2月の絵暦

グリーン・パワー 2月の絵暦 -

情報アラカルト TBSドキュメンタリー映画祭で 持続可能な森づくりめぐる作品上映

情報アラカルト TBSドキュメンタリー映画祭で 持続可能な森づくりめぐる作品上映 -

グリーン・パワー ご来光に染まる樹氷

グリーン・パワー ご来光に染まる樹氷 -

グリーン・パワー 人気の「自然共生サイト」~更なる展開も三重の亀山市から

グリーン・パワー 人気の「自然共生サイト」~更なる展開も三重の亀山市から -

グリーン・パワー 1月の絵暦

グリーン・パワー 1月の絵暦 -

ハナサキガエル

ハナサキガエル -

グリーン・パワー 欧州における近自然森林管理(2)

グリーン・パワー 欧州における近自然森林管理(2) -

グリーン・パワー 先人からの「哲学」を受け継ぐおもちゃ美術館

グリーン・パワー 先人からの「哲学」を受け継ぐおもちゃ美術館 -

グリーン・パワー注目! FSC認証の天竜材のいま、譲与税活用で利用拡大の道は

グリーン・パワー注目! FSC認証の天竜材のいま、譲与税活用で利用拡大の道は -

グリーン・パワー 地球沸騰化の時代に日本のGX(グリーントランスフォーメーション)の課題を考える

グリーン・パワー 地球沸騰化の時代に日本のGX(グリーントランスフォーメーション)の課題を考える -

情報アラカルト注目! 第41回「日本の自然」写真コンテスト 応募作品を募集

情報アラカルト注目! 第41回「日本の自然」写真コンテスト 応募作品を募集 -

森林づくりシンポジウム 森林づくりシンポジウム 福井で開催 森林を守りつなぐ方策語り合う

森林づくりシンポジウム 森林づくりシンポジウム 福井で開催 森林を守りつなぐ方策語り合う -

ニュースピックアップ注目! 今年は史上最も暑い年、気温上昇1.4度に 12万5千年前以来

-

オオゴマダラとホウライカガミ

オオゴマダラとホウライカガミ -

グリーン・パワー 国有林からクリスマスツリーを・・・

グリーン・パワー 国有林からクリスマスツリーを・・・ -

グリーン・パワー ナンキョクオキアミに迫る危機

グリーン・パワー ナンキョクオキアミに迫る危機 -

グリーン・パワー 生きている氷河

グリーン・パワー 生きている氷河 -

グリーン・パワー 基盤強化の広域合併だけでいいのか 森林整備の中核担う森林組合

グリーン・パワー 基盤強化の広域合併だけでいいのか 森林整備の中核担う森林組合 -

グリーン・パワー 12月の絵暦

グリーン・パワー 12月の絵暦 -

情報アラカルト 環境省が進める「30by30」に賛同し、当協会がアライアンスに加盟

情報アラカルト 環境省が進める「30by30」に賛同し、当協会がアライアンスに加盟 -

グリーン・パワー注目! 県独自で森林管理のフォレスターを派遣 国の森林環境譲与税を活用

グリーン・パワー注目! 県独自で森林管理のフォレスターを派遣 国の森林環境譲与税を活用 -

情報アラカルト 森林文化フォーラム参加者募集 25日愛知県岡崎市

情報アラカルト 森林文化フォーラム参加者募集 25日愛知県岡崎市 -

ニュースピックアップ注目! クマ被害が過去最悪173人 ブナ凶作、生息域拡大

-

グリーン・パワー 船出したTNFD ネイチャーポジティブ経済へ

グリーン・パワー 船出したTNFD ネイチャーポジティブ経済へ -

ニュースピックアップ注目! ネイチャーポジティブに向け「自然共生サイト」認定証授与式

-

森林づくりシンポジウム 「国民参加の森林づくりシンポ」福井で26日開催 石丸謙二郎さん基調講演

森林づくりシンポジウム 「国民参加の森林づくりシンポ」福井で26日開催 石丸謙二郎さん基調講演 -

ホントウアカヒゲとアオノクマタケラン

ホントウアカヒゲとアオノクマタケラン -

ニュースピックアップ注目! 屋久島シンポ詳報 世界自然遺産登録から30年 島の将来語る

-

ニュースピックアップ注目! 屋久島 世界自然遺産登録から30年 山極氏交え記念シンポを開催

-

グリーン・パワー 人手不足の林業を「川中」「川下」の製材、住宅産業が支援

グリーン・パワー 人手不足の林業を「川中」「川下」の製材、住宅産業が支援 -

グリーン・パワー 11月の絵暦

グリーン・パワー 11月の絵暦 -

グリーン・パワー メガソーラー開発規制のあり方は 今後の課題は許可済みの未着手案件か

グリーン・パワー メガソーラー開発規制のあり方は 今後の課題は許可済みの未着手案件か -

グリーン・パワー 欧州における近自然森林管理(1)

グリーン・パワー 欧州における近自然森林管理(1) -

グリーン・パワー サバンナで暮らすゾウの大家族

グリーン・パワー サバンナで暮らすゾウの大家族 -

グリーン・パワー 木育を積極的に推進! 那賀町山のおもちゃ美術館②

グリーン・パワー 木育を積極的に推進! 那賀町山のおもちゃ美術館② -

情報アラカルト グリーンセミナー秋の明治神宮開催

情報アラカルト グリーンセミナー秋の明治神宮開催 -

情報アラカルト 樹齢300年以上のヒノキの天然林を散策 赤沢森林浴開催

情報アラカルト 樹齢300年以上のヒノキの天然林を散策 赤沢森林浴開催 -

情報アラカルト 檜原村で「自然×写真×美味しい」を満喫! プロのカメラマンと行く「晩秋の檜原村」撮影会 参加者募集中!

情報アラカルト 檜原村で「自然×写真×美味しい」を満喫! プロのカメラマンと行く「晩秋の檜原村」撮影会 参加者募集中! -

情報アラカルト グリーンセミナー「秋の自然を撮ろう」 浜離宮庭園で開催

情報アラカルト グリーンセミナー「秋の自然を撮ろう」 浜離宮庭園で開催 -

情報アラカルト 「秋の自然観察会~ドングリに親しむ」 こどもの国 参加者募集

情報アラカルト 「秋の自然観察会~ドングリに親しむ」 こどもの国 参加者募集 -

グリーン・パワー 今求められるサステイナブルツーリズム

グリーン・パワー 今求められるサステイナブルツーリズム -

グリーン・パワー 高品質の紀州材を活用 一貫生産で林産業の再生めざす

グリーン・パワー 高品質の紀州材を活用 一貫生産で林産業の再生めざす -

グリーン・パワー 「沿岸酸性化」とは何か

グリーン・パワー 「沿岸酸性化」とは何か -

ツマベニチョウとサキシマフヨウ

ツマベニチョウとサキシマフヨウ -

情報アラカルト 秋のグリーンセミナー参加者募集

情報アラカルト 秋のグリーンセミナー参加者募集 -

グリーン・パワー 林業機械大型化による山道拡幅、皆伐 治山進むも新たな災害リスク

グリーン・パワー 林業機械大型化による山道拡幅、皆伐 治山進むも新たな災害リスク -

グリーン・パワー 欧州の森林についての「近自然ガイドライン」と「PESガイダンス」

グリーン・パワー 欧州の森林についての「近自然ガイドライン」と「PESガイダンス」 -

グリーン・パワー 10月の絵暦

グリーン・パワー 10月の絵暦 -

グリーン・パワー 海上に聳え立つアルプス

グリーン・パワー 海上に聳え立つアルプス -

グリーン・パワー 山あいの町でおもちゃ美術館はどのようにして生まれたのか? 那賀町山のおもちゃ美術館①

グリーン・パワー 山あいの町でおもちゃ美術館はどのようにして生まれたのか? 那賀町山のおもちゃ美術館① -

グリーンセミナー注目! 大阪で森林シンポジウム開催、森の現状と課題を考える

グリーンセミナー注目! 大阪で森林シンポジウム開催、森の現状と課題を考える -

グリーン・パワー 「川上」の収支改善の道は 一気通貫の流通でコスト減 全森連副会長に聞く

グリーン・パワー 「川上」の収支改善の道は 一気通貫の流通でコスト減 全森連副会長に聞く -

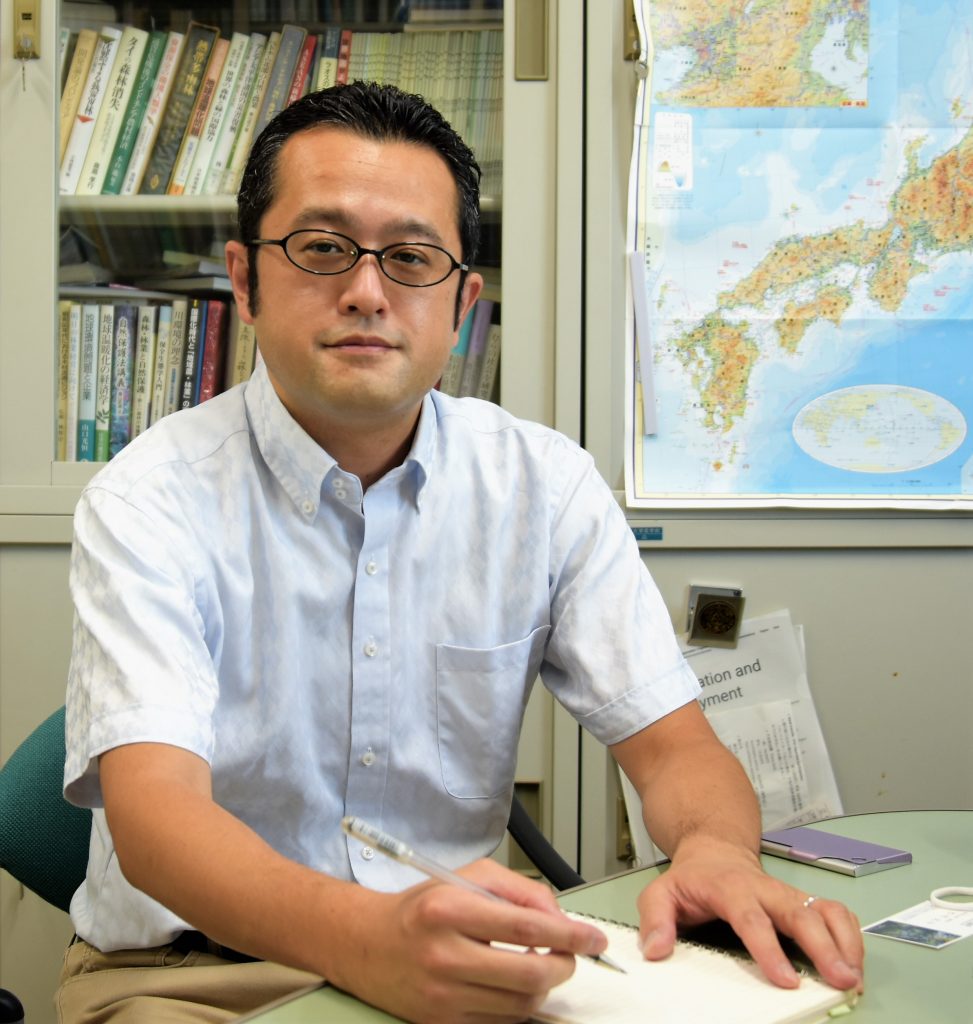

グリーン・パワー 森林所有者のICT化が改善の一助、森林環境税の有効活用も重要 名古屋大・岩永准教授に聞く

グリーン・パワー 森林所有者のICT化が改善の一助、森林環境税の有効活用も重要 名古屋大・岩永准教授に聞く -

情報アラカルト グリーンセミナー「秋の自然を撮ろう」の参加者を募集しています

情報アラカルト グリーンセミナー「秋の自然を撮ろう」の参加者を募集しています -

情報アラカルト 森林インストラクターと歩く高尾山 秋の親子自然観察会

情報アラカルト 森林インストラクターと歩く高尾山 秋の親子自然観察会 -

情報アラカルト 「緑の募金」にご協力ください

情報アラカルト 「緑の募金」にご協力ください -

グリーン・パワー 阿蘇の草原再生に資する「野焼き保険」 期待されるCSV

グリーン・パワー 阿蘇の草原再生に資する「野焼き保険」 期待されるCSV -

情報アラカルト 朝日地球会議2023 10 月9 日~12 日 リアル(東京)・オンライン開催

情報アラカルト 朝日地球会議2023 10 月9 日~12 日 リアル(東京)・オンライン開催 -

グリーン・パワー 北九州・平尾台の「野焼き」どう継承 -新たな協働の創生と地域資源としての草原価値の再構築について

グリーン・パワー 北九州・平尾台の「野焼き」どう継承 -新たな協働の創生と地域資源としての草原価値の再構築について -

ブックガイド 「滝見山人 里山ごりやくの細道」刊行

ブックガイド 「滝見山人 里山ごりやくの細道」刊行 -

クロイワツクツクとリュウキュウマツ

クロイワツクツクとリュウキュウマツ