ナンキョクオキアミに迫る危機

ナンキョクオキアミ=©朝日新聞社(溝脇正撮影)

学生時代に読んだ本で最も面白かったものの一つが、『どくとるマンボウ航海記』だ。著者の北杜夫さんのように、いつか漁業調査船に乗って大海原を旅してみたい――。そんな憧れに似た気持ちを、私は心の片隅に抱き続けていた。そして33歳のとき、思いがけずチャンスがやって来た。当時の水産庁遠洋水産研究所から「南極海で行う科学調査に同行取材してみないか」というオファーが朝日新聞社にあったのだ。1999年、私とカメラマンの溝脇正さんの2人が、水産庁の漁業調査船「開洋丸」(2630トン)に乗船することになった。

南アフリカのポート・エリザベス港を出た開洋丸は、日々南下を続け、巨大な氷山が浮かぶ海へと向かった。気温はどんどん下がり、ある地点を越えたとたんに調査船の水温計の数値がガクンと下がった。「南極収束線」と呼ばれる境界を越え、ついに船が南極海に入った証拠だ。

南極海に浮かぶ氷山(左)と開洋丸(右)=いずれも山本智之撮影

私たちはこの航海の途中、南極海で4回の潜水取材を行い、極寒の海に暮らすイソギンチャクや貝類、ウニ、ヒトデ、魚類などの生物を観察し、海中ルポの記事をまとめた。初めて潜った南極の海。その海面下には、白い雪と氷が支配するモノトーンの陸上風景からは想像できない、色鮮やかな生物たちの世界が広がっていた。開洋丸は各種の科学観測や生物採集などの調査をしながら、南極海を長期間にわたって航行した。寄港地であるアルゼンチンのマルデルプラタ港で下船したときには、南アフリカを出てから2カ月が経っていた。

この開洋丸による航海の主要なテーマが、甲殻類の一種「ナンキョクオキアミ」(Euphausia superba)に関する科学調査だった。ナンキョクオキアミは、成長すると全長が5~6㌢に達する。世界で85種知られている遊泳性のオキアミ類の中で最大の種である。

生物採集に使われた巨大なプランクトンネット(左)とナンキョクオキアミ(右)=いずれも南極海で、山本智之撮影

ナンキョクオキアミの数は非常に多く、炭素換算のバイオマスでみると、このたった1種の甲殻類だけで、地球上の全ての動物の40分の1を占めるという。

アデリーペンギンやアホウドリ類などの海鳥、カニクイアザラシ、ミンククジラやシロナガスクジラなどがナンキョクオキアミを主食にしている。様々な種類の動物たちにとって、大切なエサとなっているのだ。このように、海にすむ多くの生き物たちを支える極めて重要な役割を果たしていることから、ナンキョクオキアミは南極海の生態系の「鍵種」(key species)と呼ばれている。

ノルウェーや中国、韓国などの国々は、ナンキョクオキアミを対象とした漁業を行っている。かつては日本も漁獲していた時期があり、立ち食いそばのかき揚げの中に、サクラエビの代用品として入っていたのを見たことがある。莫大なバイオマスを擁するナンキョクオキアミのごく一部は、いまも冷凍品の釣りエサとして日本国内で流通しており、釣り人なら一度は目にしたことのある生物でもある。

ナンキョクオキアミは、遊泳性のオキアミ類としては世界最大の種で、全長は5~6㌢になる=©Brett Wilks/Australian Antarctic Division

開洋丸による南極海調査航海の責任者は、遠洋水産研究所(当時)の研究室長だった永延幹男さんが務めた。そして、同研究所の主任研究官で、次席調査員として乗船していたのが川口創さんだ。川口さんはその後、活躍の場をオーストラリア南極局へと移した。上席研究官として、現在もナンキョクオキアミの研究を続けている。

オーストラリア南極局上席研究官の川口創さん=©Glenn Jacobson/Australian Antarctic Division

その川口さんが、海洋酸性化がナンキョクオキアミに与える影響について、興味深い実験結果をまとめ、英科学誌ネイチャー・クライメート・チェンジに論文を発表した。

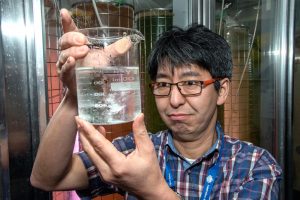

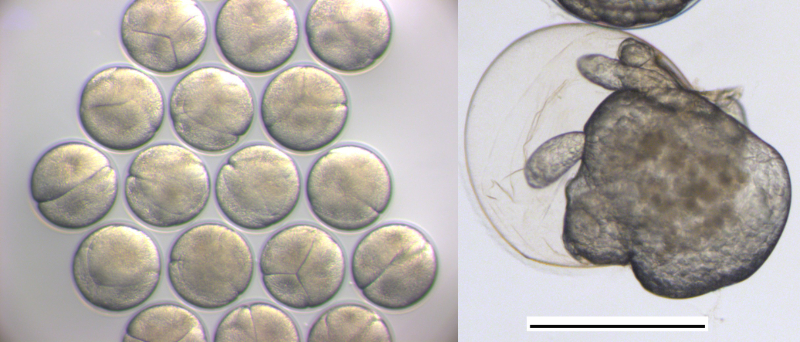

ナンキョクオキアミのメスは、1匹が約3千個の卵を産む。実験では、海水入りの容器に卵を入れ、8日間飼育をした。その際に、海水に溶け込む二酸化炭素(CO₂)の濃度を変えることで、水素イオン濃度指数(pH)の条件を様々に変え、卵の孵化(ふか)率を比較した。

【写真左】ナンキョクオキアミの受精卵。直径は0.6㍉=© Rob King/Australian Antarctic Division 【写真右】卵から孵化するナンキョクオキアミの幼生。スケールバー(黒い線)は0.5㍉=©Zhongnan Jia/Australian Antarctic Division

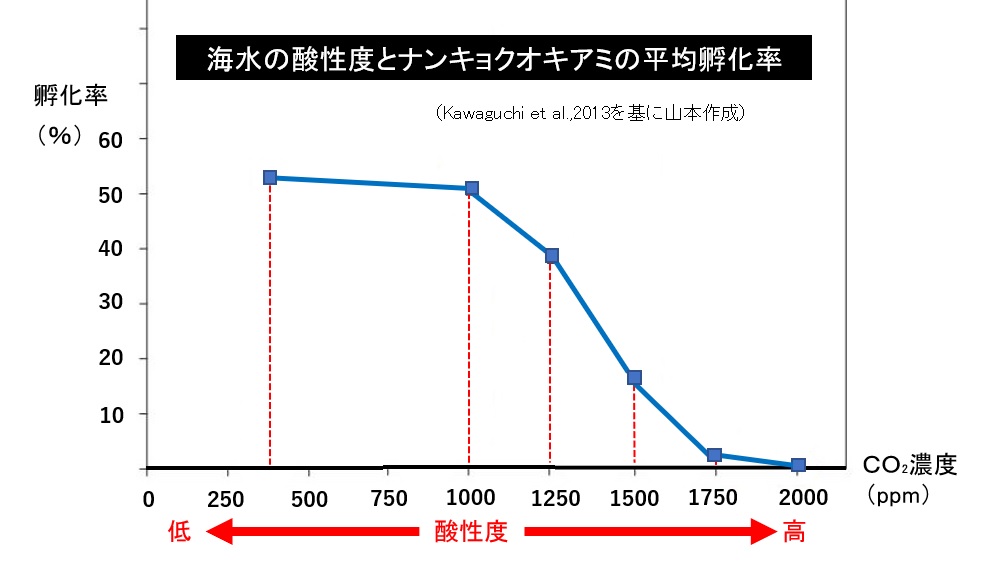

この実験で設定されたCO₂濃度の条件は、①380ppm ②1000ppm ③1250ppm ④1500ppm ⑤1750ppm ⑥2000ppmの計6種類だ。実験の結果、1000ppmを超すと、卵の孵化率が急激に低下することが明らかになった(=下の折れ線グラフ参照)。

卵の発生のどの段階で、酸性化による悪影響を受けてしまうのか。それを知るために、川口さんはさらに工夫をこらしたもう一つの実験を行った。それは、実験の途中でCO₂濃度の条件を変えてみる、というものだ。

その結果、高いCO₂濃度、すなわち、酸性度の高い海水による悪影響を受けるのは、産卵後3日以内であることが分かった。川口さんは「産卵後の3日間は、受精卵の中で活発に卵割が進む時期だ。一方、3日を過ぎて、体の各器官の形成が進むと、影響を受けにくくなるようだ」と話す。

一連の実験を基に川口さんは、人類がこのままのペースでCO₂を排出し続けた場合、2100年には南極海の一部の海域では、現在に比べて卵の孵化率が最大で7割減になると予測。2300年には、南極海のほぼ全ての海域で、孵化率が9割以上減少する可能性があると指摘する。

「成長したナンキョクオキアミは環境の変化に強く、体液のpHを保つ能力があるため、2000ppmまで生残率に悪影響が出ない。しかし、産卵直後の卵は海の酸性化に対して脆弱だ」と川口さんは語る。孵化率が大幅に低下するということは、せっかく親が卵を産んでも子孫を残せないということだ。ナンキョクオキアミたちにとってこれは、深刻で危機的な未来像である。

ナンキョクオキアミは、海中に存在する微細な植物プランクトンを食べて自分の体をつくり、群れになって泳ぐ。このため、大きなクジラなどの動物は、ナンキョクオキアミを食べることによって、効率的に栄養を得ることができる。川口さんは「ナンキョクオキアミは、生態系をつなぐ重要な役割を果たしている」と話す。海洋酸性化によって個体数が激減すれば、ナンキョクオキアミに依存してきたクジラやペンギンは大きな影響を受ける可能性がある。

それだけではない。ナンキョクオキアミは、海洋の炭素循環にも大きく関わっている。

ナンキョクオキアミは、海に浮かぶ氷の裏に付着する珪藻類(アイスアルジー)やバクテリアも食べるが、特に春から夏にかけての時期に大量の植物プランクトンを食べることが知られている。太陽の光がよく届く海の表面では、植物プランクトンが盛んに光合成をして体内に炭素を取り込む。その植物プランクトンを食べたナンキョクオキアミが糞をし、それが海底に向けて沈んでいく。こうして、植物プランクトンが作り出した炭素を、海の表面から深海へと運ぶ役割も果たしているのだ。これは、「生物ポンプ」と呼ばれる重要なプロセスだ。いまは膨大な資源量を誇るナンキョクオキアミだが、将来もし激減することになれば、海の炭素循環への影響も避けられないだろう。

ナンキョクオキアミが激減すれば、南極海の生態系の構造そのものが大きく変わってしまう恐れがあると川口さんは指摘する。

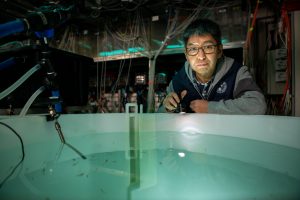

ナンキョクオキアミの飼育水槽(手前)と川口創さん=©Pete Harmsen/Australian Antarctic Division

「実際に実験をやってみて、海洋酸性化がナンキョクオキアミに与える悪影響が浮き彫りになり、恐ろしさを感じた。私たち人類が化石燃料を消費すればするほど、大気中にCO₂が放出されてしまう。その結果、海の生態系に大きなダメージを与えてしまうのです」

(科学ジャーナリスト 山本智之)