忍路湾のモニタリング調査

北海道大学の「忍路臨海実験所」=北海道小樽市、山本智之撮影

日本海に面した北海道小樽市。静かな入り江のほとりに、ひときわ目を引く赤い屋根の木造建築がある。

北海道大学の「忍路(おしょろ)臨海実験所」だ。

その歴史は1908(明治41)年、東北帝国大学農科大学水産学科の臨海実習所として設立されたことに始まる。現在の建物は、1924(大正13)年に建てられたものだ。いまも現役の施設として、学生向けの臨海実習や、生物学・海洋学などの調査研究の拠点として利用されている。

海側から見た北大忍路臨海実験所。大正時代の歴史的建築物で、研究や教育の場として利用されている=北海道小樽市、山本智之撮影

この忍路臨海実験所は、海洋酸性化モニタリングの最前線の一つだ。藤井賢彦・東京大教授が、北海道大の准教授を務めていた2013年に観測を始めた。

当時すでに、米国の西海岸では、酸性度の高い海水によってカキの幼生が大量死する「事件」が報じられていた。日本でも、外洋については、船による海洋酸性化の長期観測が気象庁などによって行われていた。しかし、沿岸域については、酸性化の観測拠点が少ないのではないか――。そんな問題意識がきっかけで、モニタリング調査がスタートしたという。

穏やかな海面が広がる忍路湾=山本智之撮影

藤井さんは、東京大学大気海洋研究所の大槌研究拠点(岩手県大槌町)に勤務するようになった2023年4月以降も、忍路湾での調査に関わり続けている。忍路湾は2024年度、日本財団が進める海洋酸性化適応プロジェクトのモニタリング地点としても登録された。

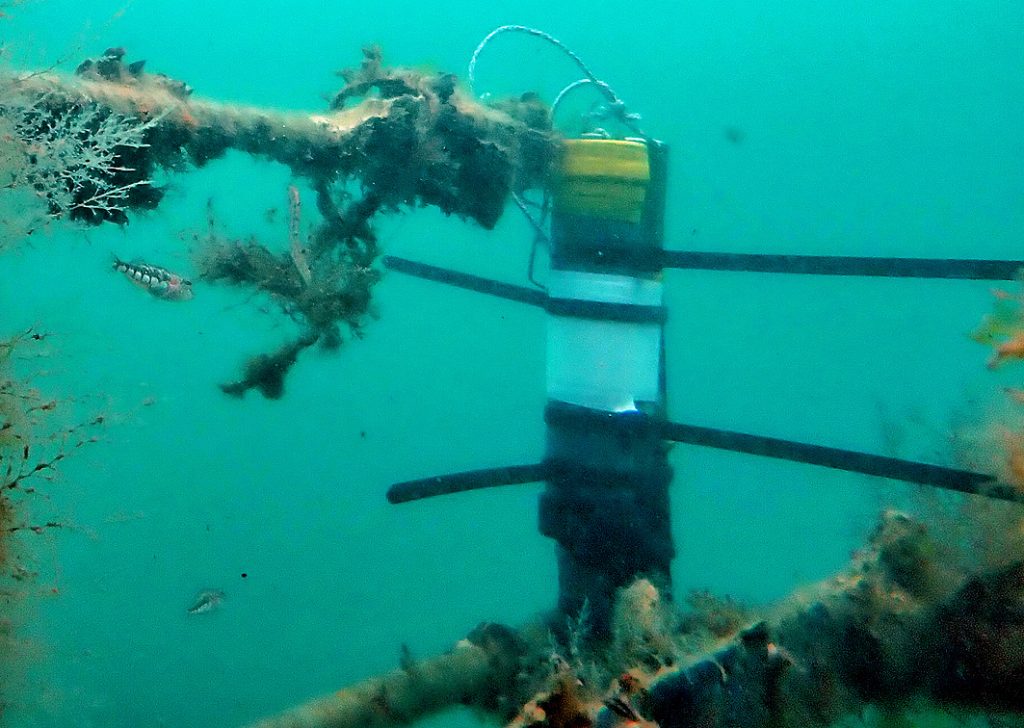

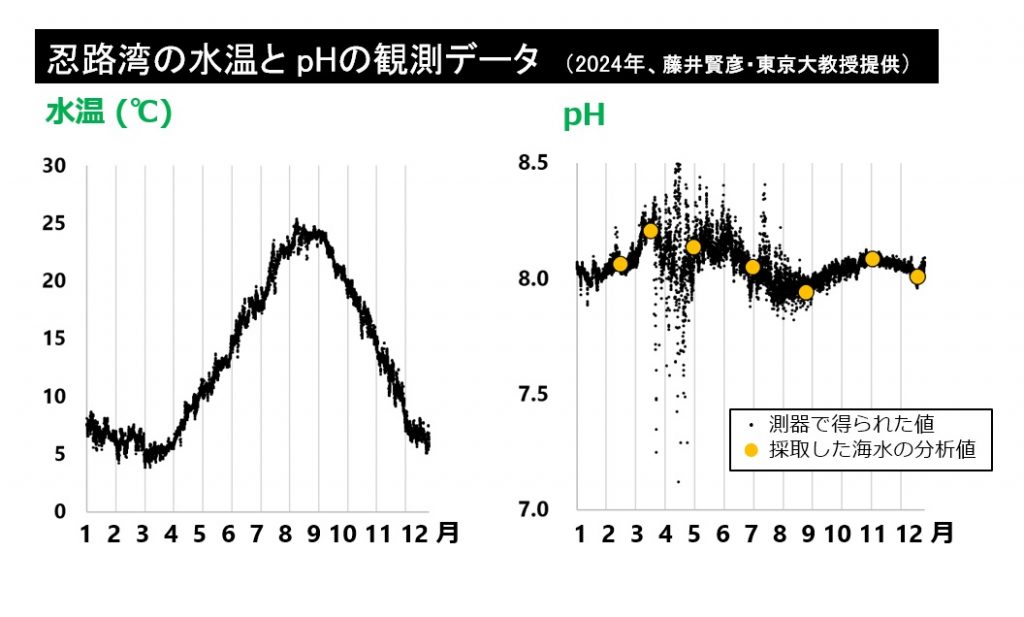

2025年6月上旬、藤井さんに同行して現地を訪ねた。この日の作業は、忍路湾の海底に設置しているセンサー類の交換だ。湾内の水深3~4mの地点には、海水の水素イオン濃度指数を測定する「pHセンサー」と、「水温・塩分計」が設置してある。これを、潜水作業で新しいものと入れ替える。

この交換作業のタイミングで、それぞれの測器に蓄積されたデータも回収する。 pHセンサーはBluetoothで、水温・塩分計は赤外線通信で、それぞれパソコンにデータを取り込む仕組みだ。

忍路湾でのモニタリングに使われている測定器。上が「pHセンサー」、下が「水温・塩分計」=山本智之撮影

「 pHセンサー」と、「水温・塩分計」は、いずれも長さ20cmほどの棒状だ。1時間に1回、自動で測定をするよう設定されている。内蔵のバッテリーは3カ月またはそれ以上、持続して使える仕様だ。しかし、海中にずっと沈めておくと、珪藻類などの生物が表面に付着し、正確なデータがとれなくなる。そこで、定期的に交換する必要があるのだ。

忍路湾の海中に設置されているpHセンサーなどの計測器=藤井賢彦・東京大学教授提供

藤井さんは、勤務先の岩手県大槌町から、飛行機や列車などを乗り継いで、片道7時間半かけて忍路湾へやって来る。飛行機の代わりに列車を使うと、片道11時間半かかるという遠路だ。

交換用のセンサー類を持つ藤井さん=山本智之撮影

センサー類の交換は2カ月に1回程度。雪の降る季節も、冷たい海に潜って交換をする。

北海道の冬の寒さは厳しい。しかし、海洋酸性化の観測を北海道で続けることの意義は大きい。酸性化の原因となる二酸化炭素(CO₂)は、海水が冷たいほど溶け込みやすいという性質があり、北海道など高緯度の海域では生物への影響が早く現れやすいと考えられているからだ。

また、北海道で水産上の重要種となっているホタテガイやマガキ、エゾアワビ、ウバガイなどの貝類、エゾバフンウニなどのウニ類、エビやカニなどの甲殻類は、いずれも海洋酸性化の悪影響を真っ先に受けやすいとされる。

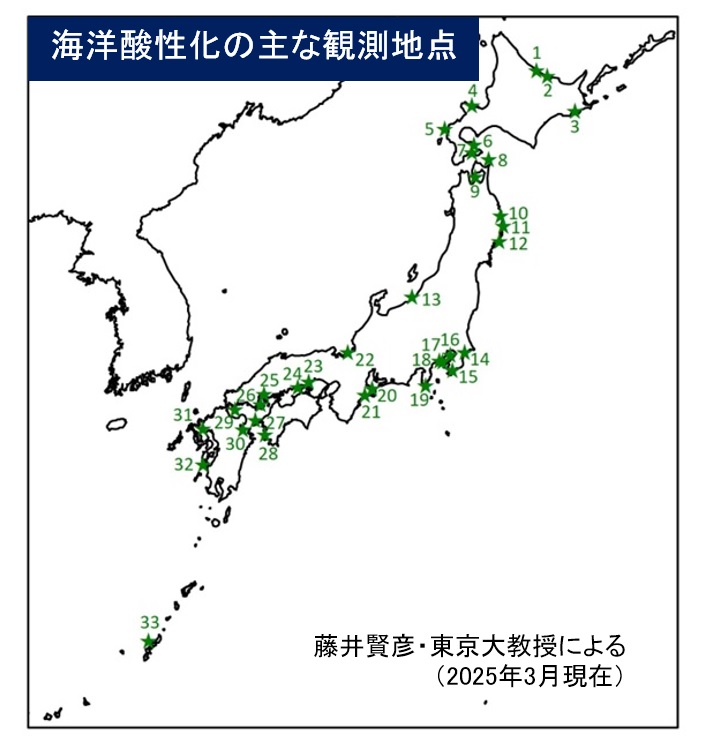

藤井さんによると、海洋酸性化の主な観測地点は、忍路湾を含めて国内各地に33カ所(2025年3月現在)あり、東京大や北海道大、東京海洋大など各地の大学のほか、海洋研究開発機構(JAMSTEC)や水産研究・教育機構、海洋生物環境研究所などの研究機関、日本財団など、さまざまな組織が調査に取り組んでいる。

忍路湾では、海中に沈めたセンサー類によって自動で測定を行うとともに、定期的な採水調査も行っている。この日は、円筒形のニスキン採水器で湾内の海水を採取し、忍路臨海実験所の実験室で、分析をするための「前処理」を行った。

ここで採取した海水のサンプルは、2つの研究施設へ送られる。JAMSTECむつ研究所(青森県むつ市)の共同研究者に送るサンプルは、「全アルカリ度」や「溶存無機炭素濃度」などの分析に使われる。これらの数値は、海水の pHを算出する際の元データとなる。

ただ、サンプルの輸送中に、海水中に存在する微生物などが呼吸したり、有機物が分解したりすると、水質が変わってしまい正しいデータが得られない。そこで、採水をしてすぐに、忍路臨海実験所で海水に深紫外線を当てて殺菌する前処理を行う必要がある。

忍路臨海実験所の実験室で作業をする藤井さん。写真右側は、採取した海水を前処理するための「採水用殺菌装置」=山本智之撮影

もう一カ所のサンプル送付先は北海道大大学院水産科学研究院の共同研究者宛てで、ここでは海水中の栄養塩やクロロフィルの濃度を分析している。

手間と時間がかかる、とても地味な作業の連続。その積み重ねによって、徐々に見えてきたこともある。

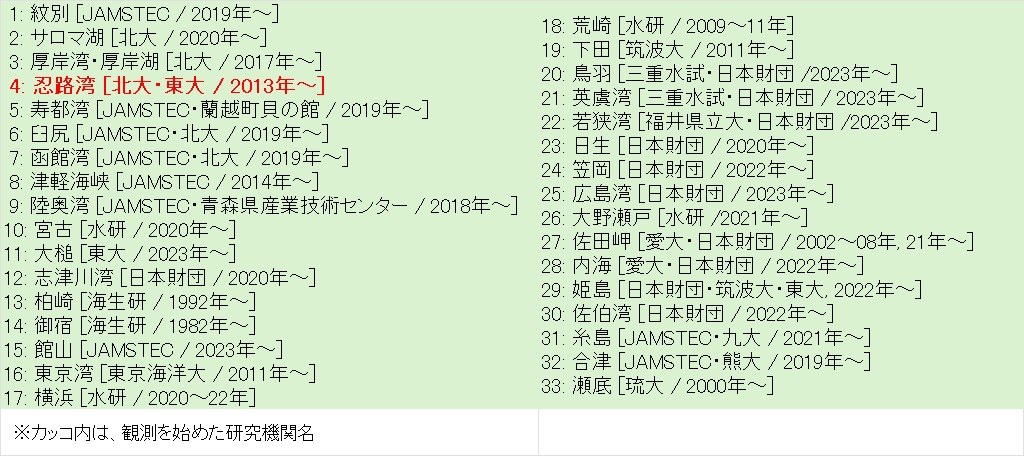

2024年に観測された忍路湾の pHの値をみると、4月に「7.12」を記録している。これは、観測を始めた2013年以降で最も低い値だ。春の雪解けに伴って、陸上から大量の淡水が流れ込んだ影響が大きいという。

外洋域では、大気中のCO₂の増加に伴って海洋酸性化が進行するが、沿岸域ではこれに加えて、陸域からの物質の流入などによってもpHの値が大きく左右される。

海水のpH が「7.4」を下回ると、マガキの幼生に異常が起きることが、これまでの実験研究で分かっている。忍路湾で観測された「7.12」という値は、貝類の幼生が生息するうえで非常に厳しいデータといえる。藤井さんは「現状では、このレベルの数値はごく一時的にしかみられない。ただ、今世紀末に向けて海洋酸性化がさらに進めば、こうした深刻な数値が観測される頻度が高まる可能性がある」と指摘する。

忍路湾では2020年代に入ってから、ホタテガイやエゾバフンウニの大量斃死につながる「危険なライン」とされる23℃を超える高水温も、毎年のように観測されるようになっている。

藤井さんは「地球温暖化や海洋酸性化は、長期間かけて進む現象なので、単年のデータだけでは議論ができない。同じ場所、同じ手法で10年またはそれ以上の期間、データをとり続けることが大切だ」と話す。

(科学ジャーナリスト 山本智之)