シロギスの「複合影響」実験

海中のシロギス=静岡県・伊豆半島沖、山本智之撮影

海の環境問題をめぐるキーワードとして、「貧酸素化」(deoxygenation)が注目されている。その基本的なメカニズムは、次の通りだ。

地球温暖化に伴って海の表面が温められると、「成層の強化」が進む。具体的には、温かく軽い海水によって、海の表面に「ふた」をしたような状態になる。その結果、海の深い場所と浅い場所との間で起こる海水の混合(鉛直混合)が弱まってしまう。

海水が上下に十分に混じり合わなくなると、大気から海の表層に溶け込んだ酸素が、海の深い場所まで運ばれにくくなってしまう。こうして「海の貧酸素化」が進むのだ。海水の溶存酸素量の減少は世界中の海で報告されていて、海の生物や生態系への悪影響が懸念されている。

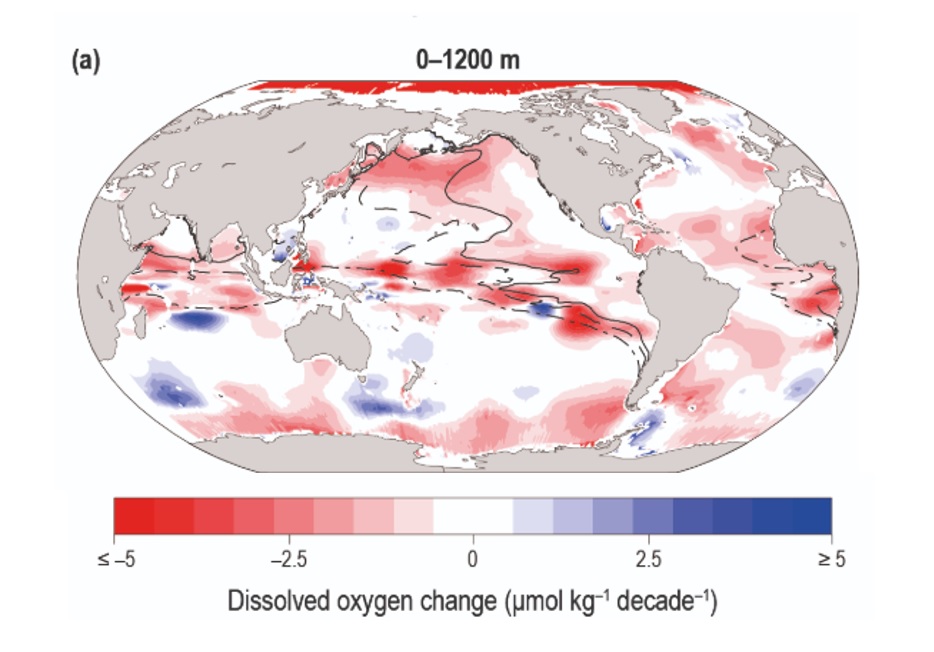

1960年~2010年における世界の海洋(海表面から深さ1200 mまで)の溶存酸素の10年あたりの変化量。単位はμmol/kg/10年。濃い赤色は特に大きく減少した海域を示す。(IPCCの報告書から)

こうしたメカニズムとは別に、陸域からの影響で貧酸素化が起こる海域もある。東京湾や三河湾、大阪湾といった沿岸の浅くて広い湾だ。これらの海域では、人間活動の影響で窒素やリンなどの栄養塩が河川を経由して大量に入り込み、植物プランクトンが大量に発生する。プランクトンの死骸などの有機物は海底に沈降し、それがバクテリアによって分解される過程で溶存酸素が消費されてしまい、貧酸素状態が発生する。

千葉県船橋市の沿岸で発生した青潮=2017年8月、©朝日新聞社

たとえば東京湾では、貧酸素水塊が形成されて青潮が発生し、二枚貝のアサリなどの生物が繰り返し大量死して問題になっている。

そして、内湾で起こるこうしたタイプの貧酸素化もまた、地球温暖化の影響が加わることで、さらに発生の頻度や規模が増加すると考えられている。

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、2019年に公表した「海洋・雪氷圏特別報告書」で、海の温暖化や酸性化とともに、海の貧酸素化についても警鐘を鳴らしている。

人間活動によって、大気中に大量の二酸化炭素(CO₂)が放出されることで、地球全体が温められ、海の温暖化が進む。温暖化が引き金となって、海の貧酸素化も引き起こされる。そして、大気中のCO₂が海に溶け込むことで、海の酸性化も世界規模で進みつつある。

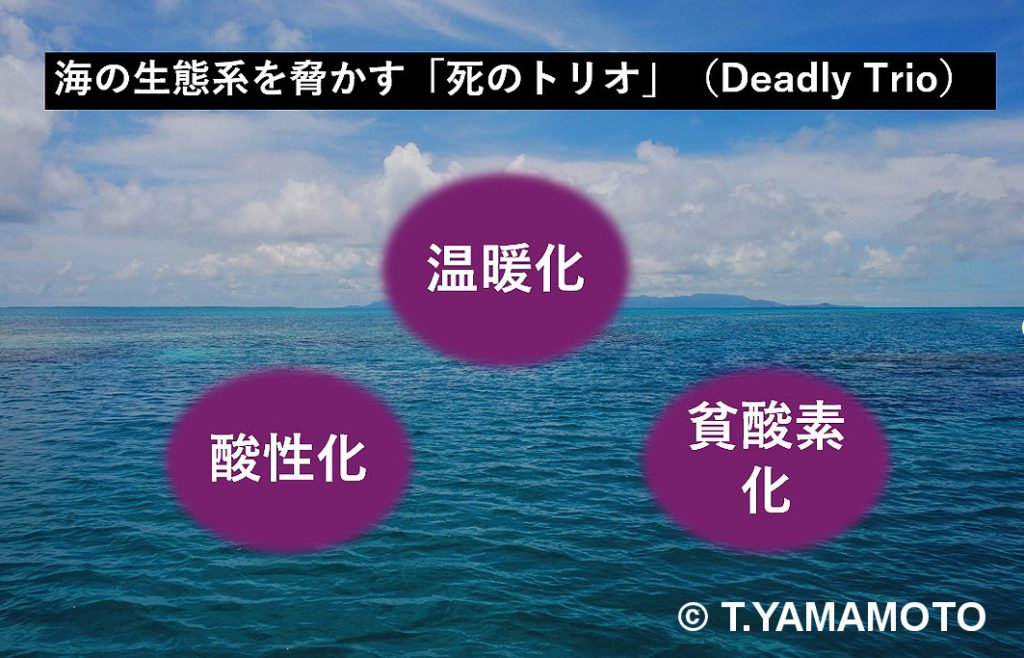

つまり、いま起きている海の異変を俯瞰すると、①「海の温暖化」②「海洋酸性化」③「海の貧酸素化」という三つの出来事が同時に進行しつつあるのだ。そして、この三つは、いずれも人類によるCO₂の大量放出によって深刻化しつつあり、互いに根っこでつながった環境問題である。

三つの現象(海の温暖化・酸性化・貧酸素化)は近年、「死のトリオ」(Deadly Trio)と呼ばれるようになり、科学論文の中でも用語として使われるようになった。

これまで研究者たちは、海水の水素イオン濃度(pH)を様々な条件に変えて飼育実験を行い、海の酸性化が生物にどのような影響を与えるかを調べてきた。しかし、実際の海域では、海の温暖化と酸性化、貧酸素化が同時に起きている。このため、これらの「複合影響」を調べるための実験が求められるようになった。

ただ、「温暖化」と「酸性化」の複合影響を調べる実験が進められるようになったのに対して、「酸性化」と「貧酸素化」の複合影響を調べる実験は、従来ほとんど行われていなかったという。

そこで、海洋生物環境研究所の林正裕・主任研究員は、産業技術総合研究所地質情報研究部門の井口亮・主任研究員や依藤実樹子テクニカルスタッフ、水産研究・教育機構の小埜恒夫・主幹研究員らと共同で、スズキ目魚類の「シロギス」(Sillago japonica)を使って酸性化と貧酸素化の複合影響を調べる実験に取り組んだ。

シロギスの成魚=海洋生物環境研究所提供

シロギスは東アジアの固有種で、北海道南部~九州、朝鮮半島、中国などに幅広く分布する。釣り魚として人気が高く、天ぷらや刺し身、塩焼きなどにして食べられている。

東京湾で釣り上げたばかりのシロギス(左)、シロギスの塩焼き(右上)と天ぷら(右下)=いずれも山本智之撮影

食用の海産魚には様々な種類がある。その中で、シロギスを今回の実験材料として選んだ理由について、林さんは「貧酸素化は、日本では沿岸海域や東京湾のような大きな湾で特に問題となる。このため、シロギスのような沿岸性の魚を使って実験を行う必要があると考えた。水産有用種であることも、理由の一つ」と話す。

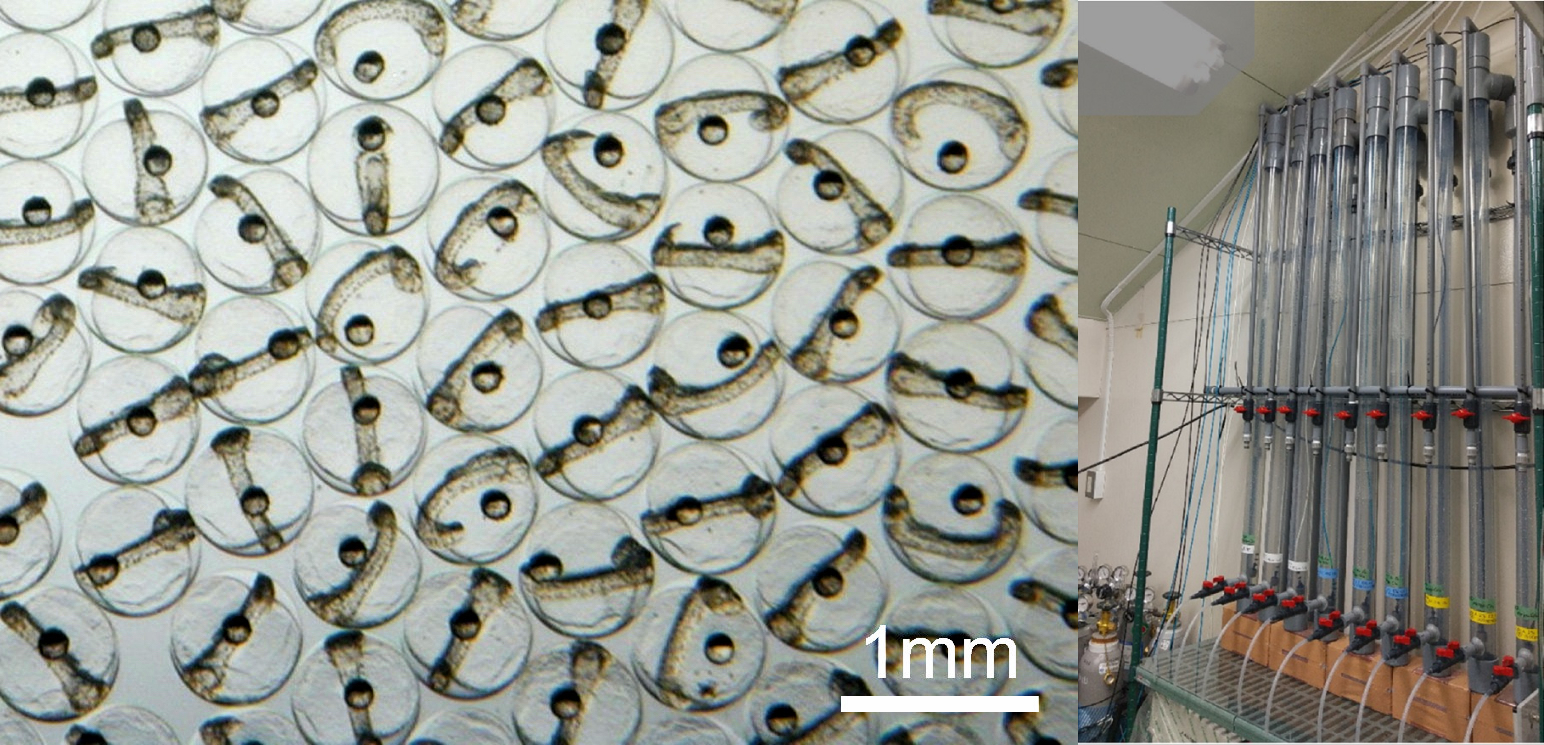

酸性化と貧酸素化の複合影響が遺伝子の発現に与える影響を調べる実験では、ふ化する直前のシロギスの卵(直径0.6~0.8 mm)を用意し、pHと酸素濃度の異なる四つの条件の海水に暴露して比較した。

シロギスの卵(左)と実験装置の一部(右)=海洋生物環境研究所提供

四つの条件はそれぞれ、①通常の海水を模した「対照区」(pH 約8.1、溶存酸素飽和度約100%)、②「酸性化海水区」(pH 約7.6、溶存酸素飽和度約100%)、③「貧酸素海水区」(pH 約8.1、溶存酸素飽和度約20%)、④「酸性化・貧酸素複合海水区」(pH 約7.6、溶存酸素飽和度約20%)だ。

いずれも水温は25℃にそろえ、それぞれの条件の海水に約2時間暴露した。そして、シロギスの卵からRNAを抽出し、次世代シーケンサーを使った「RNA-seq」という手法によって、条件ごとの遺伝子の働き方の違いを比較した。

その結果、貧酸素海水区では、糖の分解に関わる遺伝子群(13遺伝子)の発現が増加していることが分かった。これは、酸素が欠乏したことで、生命の活動を支えるエネルギー源である「アデノシン三リン酸」(ATP)を通常の方法で合成できなくなったためと考えられる。林さんは「酸素を使わずに、糖の分解によってATPを補い、なんとか生命活動を維持しようとしている。いわゆるバックアップの機能が働いている状態だ」と説明する。

実験では、「酸性化海水区」よりも「貧酸素海水区」のほうが、遺伝子の発現に強い影響が出ることが分かった。これは、シロギスの卵にとって、低pHよりも貧酸素のほうが、より強いストレスになるということだ。

その一方で、不思議な現象も確認された。貧酸素と酸性化の複合条件区では、貧酸素だけ(単独条件)の場合に比べて、遺伝子の発現の変化が緩和されることが示されたのだ。低pHと貧酸素の条件にダブルで暴露されれば、より大きなストレスとなり、遺伝子の発現にもさらに大きな変化が現れそうなものだが、実際にはそうはならなかった。「研究を始めた当初は、二つの条件によって相乗効果が出るのではないかと考えていた。予想外の結果でした」と林さんは言う。研究結果は、環境科学の国際学術誌「Science of The Total Environment」に掲載された。

林さんらは、今回の実験に先立って、シロギスの卵や仔魚を対象に、酸性化や貧酸素化がどう影響するか調べる飼育実験をした。その際に、貧酸素と酸性化の両方を複合させると、条件によっては卵の孵化率や仔魚の生残率が思ったほど低くならないことが明らかになり、2024年1月に海洋汚染の国際学術誌「Marine Pollution Bulletin」に論文を発表している。この現象についてさらに詳しく調べるために今回、遺伝子の発現を調べる実験を行ったという。

一連の実験で見えてきたのは、複合影響に対する生物の応答は、一筋縄ではいかないということである。「二つのストレスが同時に加わっても、ある程度までは、それを緩和すような何らかのメカニズムが働くようだ」と林さん。現在、シロギス以外の色々な生物についても、貧酸素と酸性化の複合影響を探る実験研究を進めており、将来は、貧酸素化・酸性化・温暖化が同時に起きたときの影響を探る「三重複合実験」にも取り組みたいという。

(科学ジャーナリスト 山本智之)