宝石サンゴにも影響

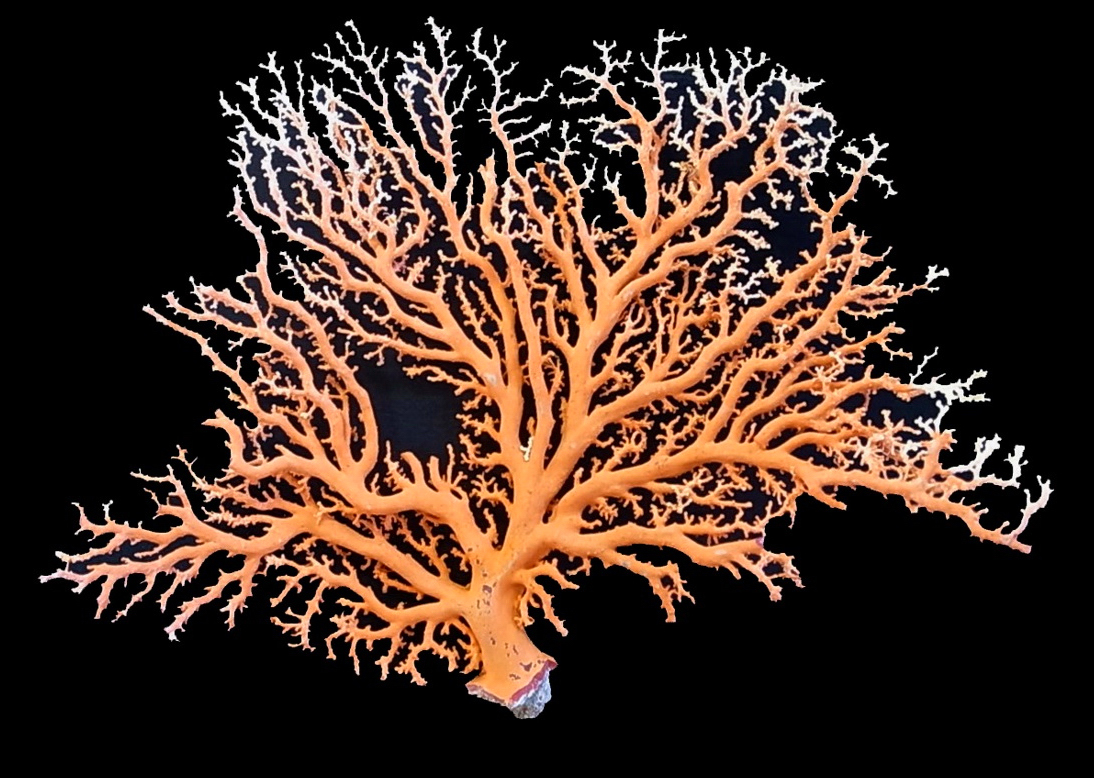

代表的な宝石サンゴの一種「アカサンゴ」の群体=岩崎望・立正大学教授提供

昔話の「桃太郎」の絵本を開くと、鬼退治を終えた主人公が、荷車に財宝を積んで帰ってくるシーンがある。その財宝の一つとしてよく描かれているのが、真っ赤な色の「宝石サンゴ」だ。

宝石サンゴは、現代でも「お宝」であることに変わりはない。ブローチやイヤリングなどの宝飾品に加工され、高い値段で取引されている。特に2010年ごろからは、中国の経済力が向上して富裕層が盛んに購入するようになった影響で、取引価格が急上昇した。枝ぶりの良い観賞用の宝石サンゴの中には、一株で数千万円する物もある。

「サンゴ」という言葉を聞くと、沖縄などの浅い海に広がる美しいサンゴ礁を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、サンゴ礁をつくる「造礁サンゴ」と、宝飾品の材料になる「宝石サンゴ」とでは、生物分類上の位置づけが大きく異なることをご存じだろうか。

最新の分類体系では、造礁サンゴは「六放サンゴ綱」、そして、宝石サンゴは「八放サンゴ綱」に属する。「綱」のレベルで違うということは、全く別グループの生き物ということだ。以前は刺胞動物門の「花虫綱(かちゅうこう)」の中に「六放サンゴ亜綱」と「八放サンゴ亜綱」が存在していたのだが、生物分類学の国際誌に2022年10月に発表された新しい論文( https://doi.org/10.18061/bssb.v1i3.8735 )で、いずれも分類階級が「綱」に格上げされた。

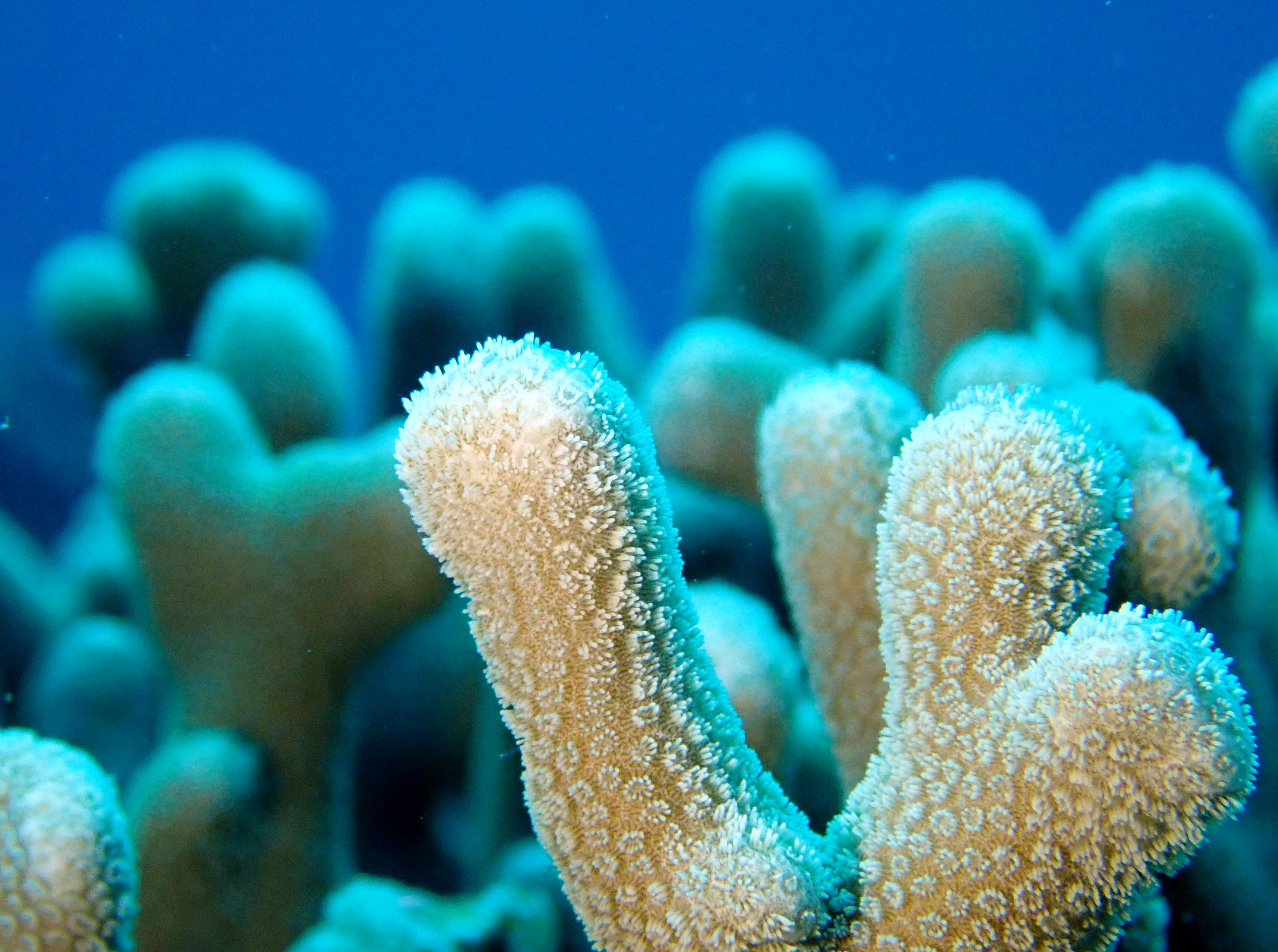

沖縄の海でみられる造礁サンゴの一種。枝の表面をよく見ると、小さなポリプがびっしりと並んでいる=©朝日新聞社

サンゴの体の基本的なパーツは、イソギンチャクのような姿の「ポリプ」だ。枝状のサンゴも、近づいてよく見ると、その表面には小さなポリプがびっしりと並んでいる。このポリプの触手の本数が、分類の決め手になる。

「八放サンゴ」の触手は8本。そして、「六放サンゴ」の触手は6の倍数または不規則な値、と定義される。何事にも例外はあり、造礁サンゴの中でも「アオサンゴ」は「八放サンゴ」、そして、広義の宝石サンゴに含まれることもある「クロサンゴ」は「六放サンゴ」だ。しかし、基本的には「造礁サンゴ=六放サンゴ」、「宝石サンゴ=八放サンゴ」と考えて良い。

立正大学の岩崎望教授によると、造礁サンゴと宝石サンゴは、その暮らしぶりも大きく異なる。造礁サンゴが生息するのは水深数十㍍程度までだが、宝石サンゴの生息水深は2千㍍にまで及ぶ。造礁サンゴが微細な藻類である「褐虫藻(かっちゅうそう)」を体内に共生させ、その光合成産物を栄養にしているのに対し、宝石サンゴは体内に褐虫藻を持たない。褐虫藻がいないということは、光合成をする必要もないわけで、光がほとんど届かない深海で暮らしていても、特に問題はないのである。

日本の海でとれる主な宝石サンゴは「アカサンゴ」「モモイロサンゴ」「シロサンゴ」の3種だが、いずれも水深100~300㍍が分布の中心だ。その希少性に加え、深い場所に生えていて漁獲するのが大変なことが、宝石サンゴが高価な理由の一つとなっている。

宝石サンゴの一種「モモイロサンゴ」。この群体は鹿児島産=岩崎望・立正大学教授提供

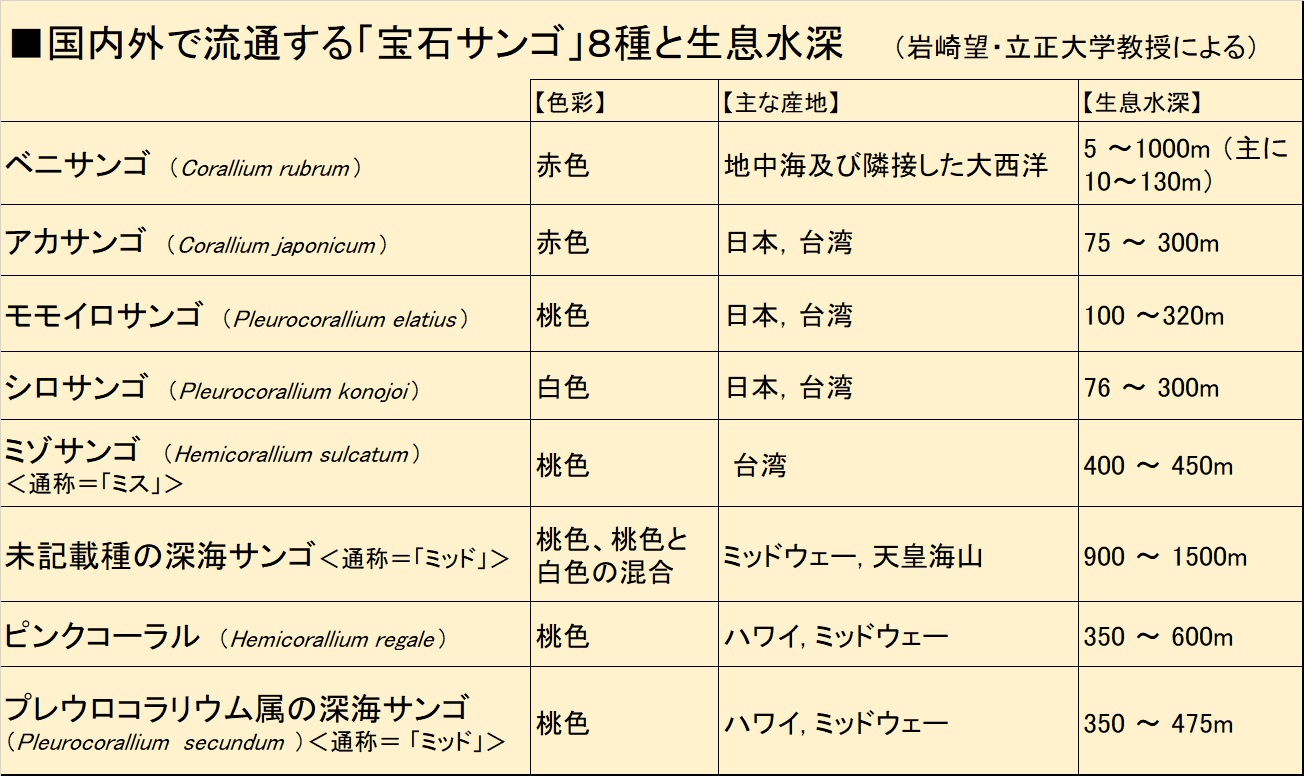

日本の宝石サンゴの産地は高知県、沖縄県、鹿児島県が中心で、小笠原諸島や長崎県、和歌山県、愛媛県でも採取が行われている。海外では、地中海産の宝石サンゴが有名だ。国内外で流通する宝石サンゴ8種とその生息水深などをまとめると、下記の表のようになる。

造礁サンゴと同様に、宝石サンゴもまた、気候変動に伴う危機に直面している。宝石サンゴの中でも比較的浅い海域に生息する地中海の「ベニサンゴ」については近年、海水温が極端に高い状態が続く「海洋熱波」による大量死が報告されている。そして、海洋酸性化の影響が懸念されているという点でも、造礁サンゴと宝石サンゴは共通している。

造礁サンゴの骨格を構成するのは、炭酸カルシウムの結晶形のうち特に酸性化に脆弱とされる「アラゴナイト」だ。そして、宝石サンゴの骨格は、マグネシウムを多く含む「高マグネシウムカルサイト」というタイプで、アラゴナイトに次いで酸性化に弱いと考えられている。

岩崎さんは「宝石サンゴの生活史の中で、海洋酸性化の影響が最も心配されるのは、幼生からポリプへと変態し、炭酸カルシウムの骨格を形成し始める段階だ。この時期に骨格をきちんと形成できなければ、枝状の群体へとうまく成長できなくなる恐れがある」と指摘する。

宝石サンゴの一種「アカサンゴ」の成長スピードを調べるために、岩崎さんらの研究チームは、鹿児島県沖の水深135㍍で8年間にわたって観察を行った。その結果、枝の太さ(直径)の成長量は、1年間あたりわずか0.37㍉であることが確認された。宝石サンゴの枝が大人の小指ほどの太さになるには、約50年もの歳月が必要ということになる。

造礁サンゴのミドリイシ類の中には、年間の成長スピードが10~15㌢に達するものがあるのに比べて、宝石サンゴの成長の遅さは際立っている。このように、成長スピードが極めてゆっくりとした生物であるだけに、将来、海の酸性化によって打撃を受けた場合、回復するのに非常に長い時間がかかることが懸念されるのだ。

すでに海外では、海の酸性化が宝石サンゴに悪影響を及ぼすことを示す複数の実験結果が報告されている。イタリアの研究チームは、宝石サンゴの一種「ベニサンゴ」を45日間飼育して酸性化の影響を調べる実験を行い、2013年に科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に論文を発表した。この研究によると、CO₂濃度が現在の2倍近い750ppmまたはそれ以上になると、ベニサンゴの骨格の形成がうまく進まず、骨格重量の減少がみられたという。

一方、米国やスペインなどの研究チームも同年、科学誌「Global Change Biology」に314日間にわたる長期的な飼育実験の結果を発表。水素イオン濃度指数(pH)が7.81の条件下では、ベニサンゴの成長スピードが約3分の1に低下してしまうことを示した。pH7.81という数字は決して極端なものではなく、このまま人類がCO₂を大量に排出し続けた場合には、今世紀末に到達すると予測されているレベルである。

産業技術総合研究所地質情報研究部門(茨城県つくば市)の井口亮・主任研究員(海洋生態学)は「海外での一連の研究により、宝石サンゴは酸性化による悪影響を受けやすいことが明らかになった。これらの実験に使われたベニサンゴは、日本の海に生息するアカサンゴと同じ属の近縁種だ。日本の宝石サンゴも、酸性化に対しては同様に脆弱である可能性が高い」と指摘している。

(科学ジャーナリスト 山本智之)