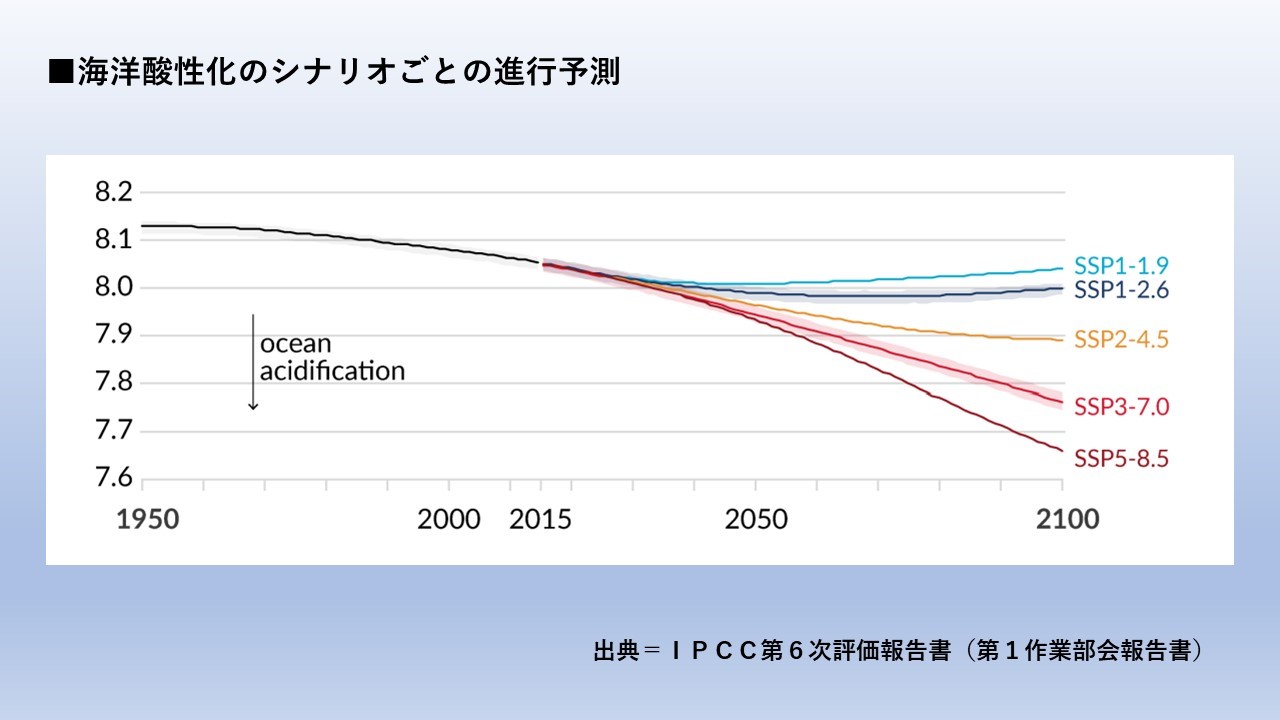

最悪シナリオはpH7.6台に

西日本豪雨で冠水した岡山県倉敷市内=2018年7月7日©朝日新聞社

今年は、まだ本格的にセミの鳴き声がしないうちから国内各地で猛暑が相次いだ。気象庁によると、6月下旬の平均気温は東日本、西日本ともに1946年の統計開始以降、史上最高を記録した。東日本では平年より4.0度、西日本では3.2度、それぞれ高くなったという。

日本列島を繰り返し襲う猛暑、そして、毎年のように起きる豪雨被害――。昔と比べてどうも天気がおかしいと感じる機会が、近年増えている。

ただ、これまでは、猛暑や豪雨が発生しても、一つひとつの現象について温暖化との因果関係を示すのは困難とされてきた。そうした状況に風穴を空ける新たな研究手法として登場したのが、イベント・アトリビューション(Event Attribution)だ。

スーパーコンピューターを使って、「温暖化した地球」と「温暖化していなかった場合の地球」のそれぞれについて、大量のシミュレーションを行う。そして、熱波や豪雨などの発生確率を比較することで、温暖化の影響をあぶり出すのだ。

この手法を使い、気象庁気象研究所などの研究チームは、2018年夏に発生した西日本豪雨について分析した。災害関連死を含めて300人以上が亡くなったこの豪雨は、分析の結果、地球温暖化によって発生確率が3.3倍になっていたことが明らかになった。

地球温暖化がもたらす異常気象。それは遠い将来に懸念される出来事ではなく、すでに私たちの身に降りかかりつつあることを、最新研究は示している。

人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには、疑う余地がない……。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、昨年8月に発表した「第6次評価報告書」(第1作業部会報告書)で、人間活動が温暖化に与える影響について、そう断定した。過去の報告書では用いられなかった、踏み込んだ言葉だ。この最新報告書の作成に際しても、イベント・アトリビューションの研究成果が反映されている。

IPCCは、世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)によって1988年に設立された政府間組織で、195の国・地域が参加し、気候変動に関する最新の科学的知見を評価している。各種の科学論文などに基づいて定期的に報告書を作り、各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与える役割がある。

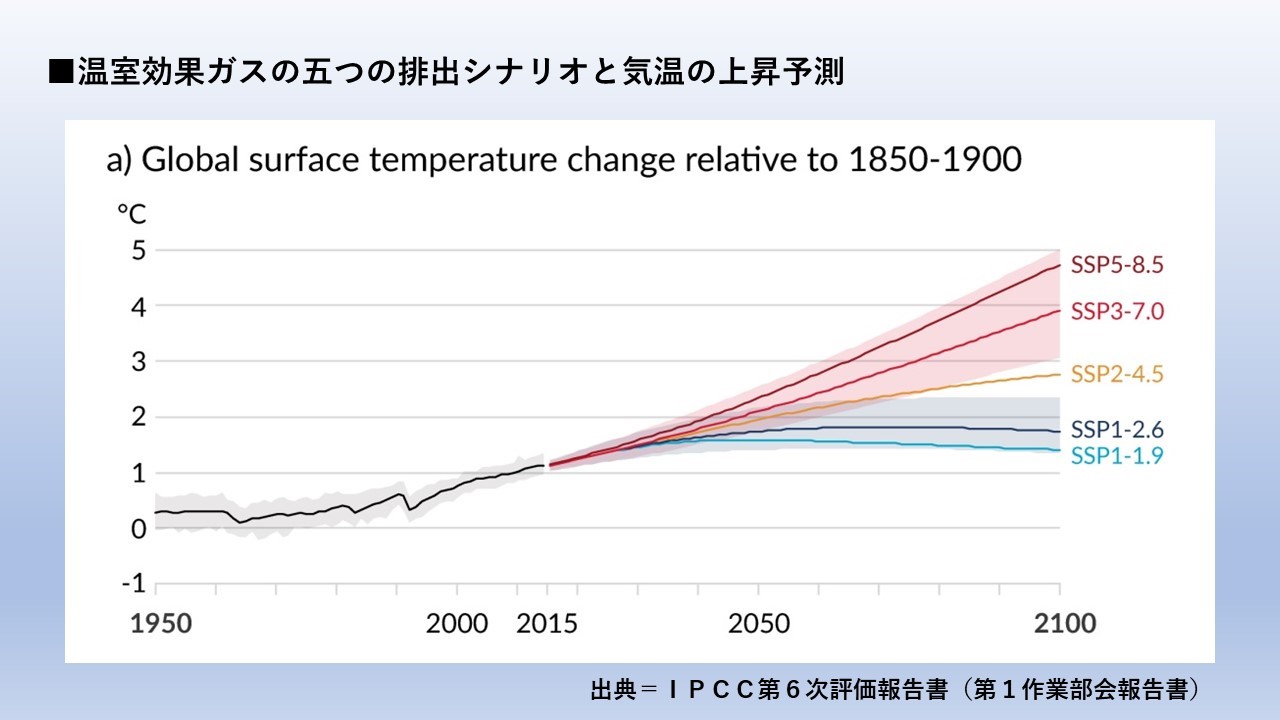

報告書は、温室効果ガスの排出レベルごとに五つのシナリオを提示。排出が高いレベルで続くケースでは、今世紀末までに気温は4.4度上昇するとしている(=下の図)。

大気中のCO₂濃度が、少なくとも過去200万年間のどの時点よりも高くなっていることや、北極域の海氷面積が激減した事実などについても、報告書は紹介している。そして、温暖化の進行にともなって、今後さらに世界中で異常気象が頻発するという見通しを示している。

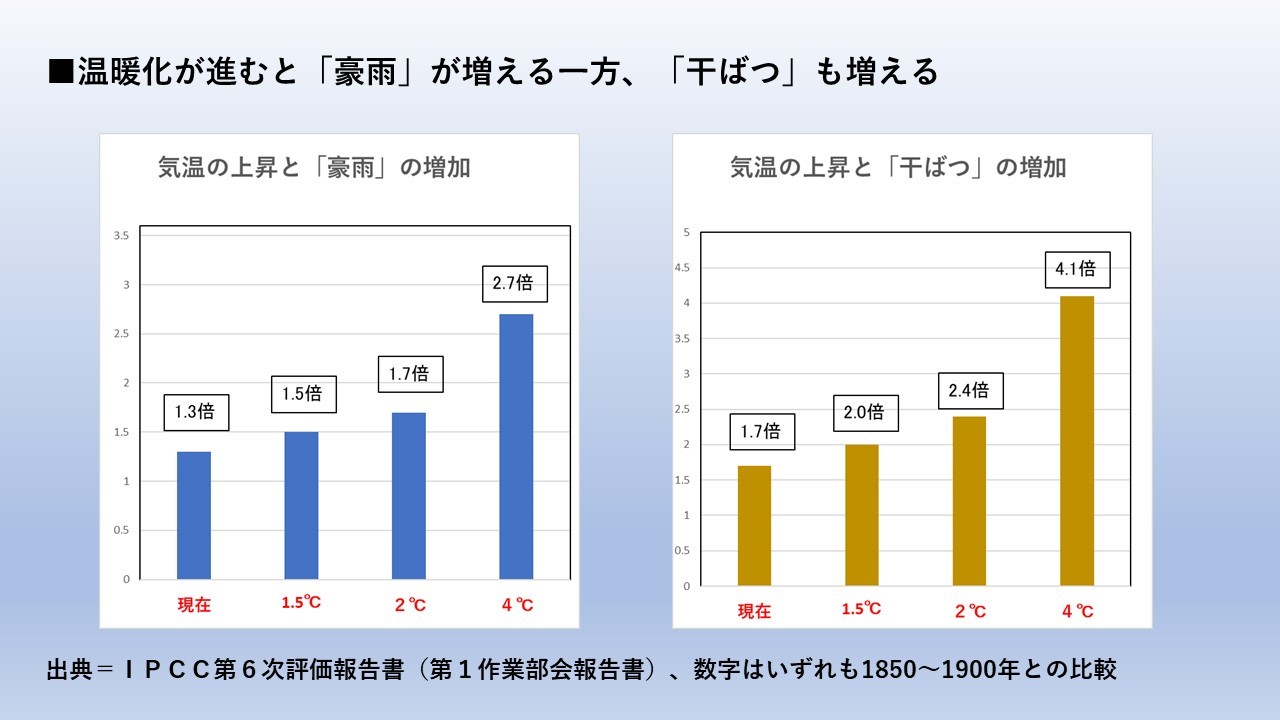

具体的には、気温が1度上がると空気が含むことができる水蒸気の量は約7%増えるため、温暖化が進むと豪雨が起きやすくなる。その一方で、場所によっては高い気温の影響で地上の水分が蒸発しやすくなり、厳しい「干ばつ」 に見舞われる地域も増える(=下の図)。

四方を海に囲まれた日本にとっては、温暖化による海面水位の上昇も深刻な問題だ。報告書では、温室効果ガスの排出が非常に少ないシナリオの場合でも、今世紀末に世界平均の海面水位は、1995~2014年比で28~55センチ上昇すると予測。温室効果ガスの排出が非常に多いシナリオでは、63センチ~1.01メートル上昇する可能性が高いとしている。

このように、IPCCの報告書をめぐっては、気温がどこまで上昇し、それが異常気象や海面水位の変動にどのような影響を与えるかについて注目が集まりがちなのだが、大気中のCO₂の増加にともなって、海の酸性化がどのように進むのかについても、具体的な予測値を示している(=下の図)。

それによると、大気中のCO₂が増え続ける「最悪シナリオ」の場合、海面付近の海水の水素イオン濃度指数(pH)は7.6台まで低下する恐れがある。これは、水槽による飼育実験で、二枚貝のマガキの幼生などに悪影響が出ると報告されているレベルだ。

そして、さらに注意しなければならないのは、このグラフで示されているものが「世界全体の海面付近のpH」であるという点だ。つまり、これは平均的なモデルであり、酸性化が進みやすい条件が整った沿岸の閉鎖性水域などでは、このグラフよりももっと早い時期に、pHがより大きく低下する可能性がある。

海の酸性化をめぐっては、国内ではまだ水産の現場に深刻な打撃を与えるような被害は確認されていない。しかし、かねて懸念されてきた気温上昇にともなう異常気象が今すでに現実の脅威となっているように、このままCO₂削減対策が十分に進まなければ、海の酸性化についても、いずれ具体的な問題として顕在化する恐れが高いと覚悟するべきだろう。

(科学ジャーナリスト 山本智之)