都市と森がつながる 現在と未来がつながる

現在、全国59市区町村、4県が宣言している「ウッドスタート」。東京おもちゃ美術館が取り組んでいる木育推進事業のひとつです。このうち最初に宣言した自治体は、実は区内にまとまった森がない東京都新宿区でした。なぜ新宿区が、誕生祝い品として木のおもちゃをプレゼントする事業を始めたのでしょうか。

新宿区誕生祝い品(積み木とラトルセット)=いずれも東京おもちゃ美術館提供

実はそれまで新宿区は誕生祝い品として図書カードを配っていました。それを木のおもちゃにできないか。その時考えたのが、「新宿区の『生みの親』である長野県伊那市にある『新宿の森』の材を使って、新宿区で生まれた赤ちゃんに、森の恵みである木のおもちゃが届く」というストーリーでした。

新宿区誕生祝い品(犬のプルトーイ)

新宿は、その名の通り「新しい宿場町」として、江戸時代に成立しました。元々信濃高遠藩の藩主だった内藤氏が幕府に返上した屋敷地に宿場が置かれ、新しく設けられた宿という意味から「内藤新宿」と呼ばれるようになりました。これが「新宿」の地名の起こりとなったのです。

その高遠藩があったところが、今の長野県伊那市にあたります。そんな縁もあって、新宿区と伊那市は、友好提携都市となっており、さらには自治体同士としては日本初となる「カーボンオフセット」の事業を行っています。そして「新宿の森」の整備も、この取り組みのひとつとして行っていたのです。

こうして森のない都市地域である新宿区で生まれた赤ちゃんに対して、森林資源が豊富な伊那市の森から切り出された材で、伊那市の職人がつくった木製玩具がプレゼントされることになりました。2011年4月のことです。日本初のウッドスタート宣言です。

新宿区ウッドスタート宣言の様子

その時生まれた赤ちゃんも、もう中学生になっています。実は今年、東京おもちゃ美術館のすぐ近くにある新宿区立四谷小学校から、このウッドスタートについて、授業で話してくれないかと依頼がありました。5年生の「森林とともに生きる」の単元(計10時間)です。

私たちが授業を行ったのは、その9時間目。私たちからウッドスタート事業の話を聞いた上で、森林育成サイクルが回るために自分たちができることは何かを、児童一人ひとりが考えるという授業でした。

四谷小学校での授業の様子

驚いたのは、5年生でありながら、しっかりと森林資源の循環のことやカーボンオフセットについて、正確に理解していることでした。いやそれ以上に、こちらからの問いかけに、全員が主体的かつ積極的に、自分の考えをしっかりと述べる小学5年生にはとても驚かされました。

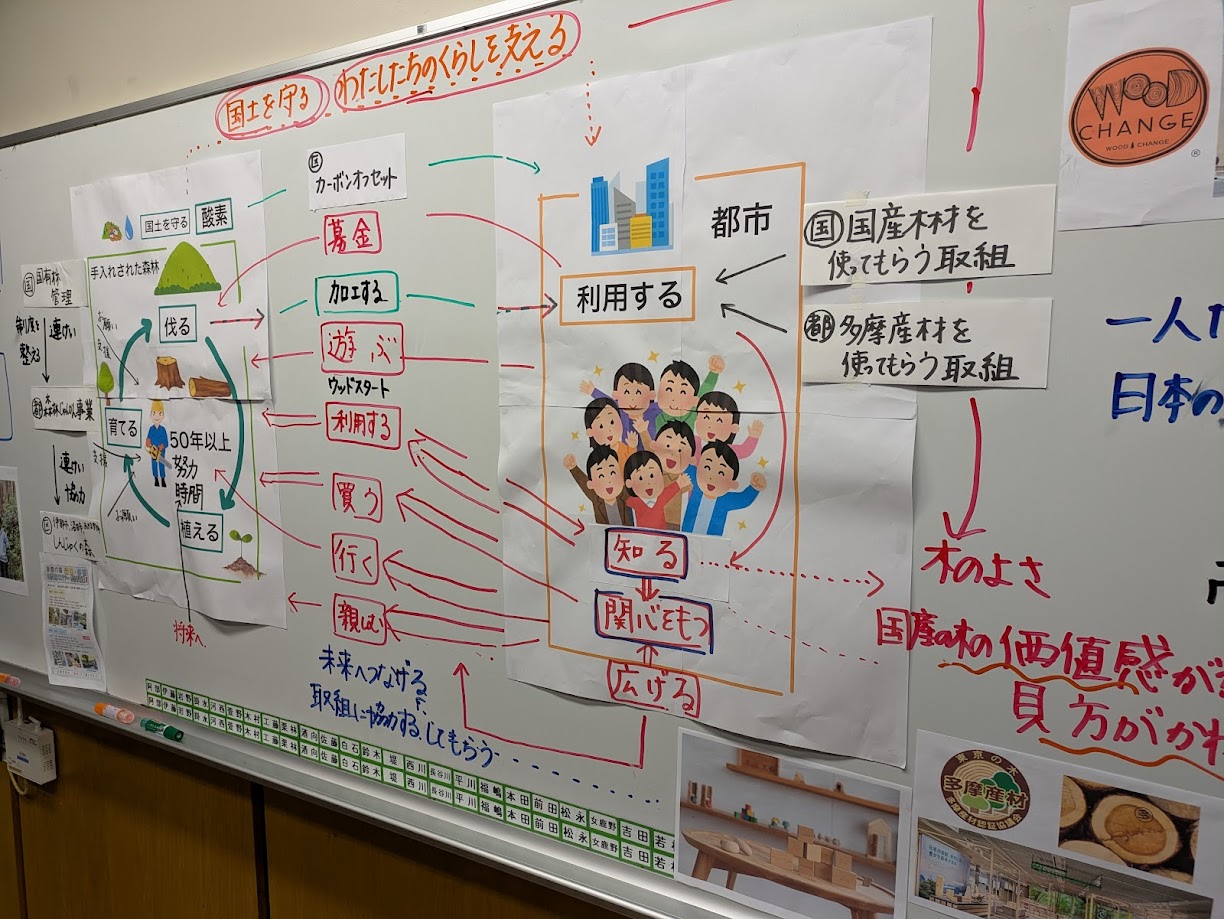

授業で描いた森林育成サイクルの図

こんなことがありました。「プラスチック製の110円の孫の手」と「国産材で作られた5500円の孫の手」を見せて、「皆さんならどちらを買いますか」と問いかけたときです。私は前者、すなわち「安い方を買う」と主張する児童が圧倒的に多いと思っていました。ところがなんと、人数は拮抗。後者に手を挙げた子どもに「どうして高い方を買うの?」と尋ねると、即座に「森林環境にとっていいから」との答え。感心しました。

他にも「木に対する価値観や見方を変えることが大切」と言った児童もいました。「まずは知ることが大切」と言った児童に対して、「知るだけでは行動につながらないのでは?」と疑問を呈し、それに対して「だからこそ自分たちができることをひとつでもいいからやっていくことが必要」とたたみかけ、具体的には「少額でも寄付をして、木育事業を手伝いたい」と述べた児童もいました。さらには小学5年生の口から「次世代につなげるためにも今、私たちが国産材を使うことが必要」という発言が出てくるとは思ってもみませんでした。

四谷小学校にある「林業の部屋」

この単元では、東京都内の林業家や林野庁の方の話を聞いたり、実際に自分たちが遊んだウッドスタート誕生祝い品のおもちゃを持ってきて、それを題材にしたりして、まさに自分たちの頭で考える、「アクティブラーニング」が行われていました。

ウッドスタート事業そのものは、赤ちゃんへのプレゼントですが、この木のおもちゃの贈呈を通して、大人世代に日本の森のこと、林業のこと、ひいては地球環境のことを考えてもらうきっかけにしたいと思って全国展開している事業です。そのおもちゃをもらった当事者である「赤ちゃん」が、小学生になって、「森林学習」をする際の題材になるとは思ってもみませんでした。でも自分たちが小さいときに遊んだ木のおもちゃという「身近な題材」を通して、日本の森のことを学び、自分たちができることを考える。そんな瞬間に立ち会えたこと、とてもうれしく思いました。こうした授業を通して、この先の見えない時代において、自分の頭で考え、主体的に行動する、そんな大人にきっと育ってくれると思います。

(東京おもちゃ美術館副館長・馬場清)