ロングトレイルの魅力とは? 信越トレイルの維持管理から自然との関わり方を考える

雪が残る時期の信越トレイル

「今から邪魔なこの倒木をどかすぞ!みんな手伝って!」。2024年5月下旬、遅い春を迎えた林内に声が響いた。ここは新潟県と長野県の県境に連なる信越トレイル。現場に集まった信越トレイルクラブのメンバーと全国各地からのボランティア(以下、整備隊)は、声を聞くとすぐに配置について、作業に取りかかった。

整備隊は信越トレイルの整備や維持を通して、信越トレイルを持続可能なものにすることがその役割だ。本記事では信越トレイルの魅力、そしてトレイルクラブの活動を紹介する。その取り組みを知ることで、トレイルの維持管理だけでなく、自然との関わり方を再考するきっかけになれば幸いだ。

ロングトレイルとは?

信越トレイルは国内のロングトレイル第一号として、親しまれている。日本ロングトレイル協会によると、ロングトレイルとは「歩く旅」を楽しむために造られた道を指す。登山との最大の違いは、登頂が目的となる登山に対し、ロングトレイルは登山道やハイキングルート、自然散策路などを歩きながら、地域の自然や歴史、文化に触れることを楽しみとする。自然とその土地の文化を歩いて感じられることが醍醐味だ。

国内には北海道から九州まで数多くのロングトレイルが存在する。その中で、現代のロングトレイルの先駆けと言われ、遠くオーストラリアやオランダからも訪れる人がいるという、信越トレイルの魅力を少し紹介したい。

信越トレイルとは?

どこまでも続く緑の回廊。歩を進めるたびに移り変わる景色。信越トレイルは苗場山(長野県栄村、新潟県湯沢町、津南町)から斑尾山(長野県飯山市、信濃町)まで新潟県と長野県の県境に連なる山地と、いくつもの山里を結ぶ全長110kmのロングトレイルだ。2008年に斑尾山から天水山(長野県栄村)までの80kmが開通した。その後、2021年に天水山から苗場山(長野県栄村、新潟県湯沢町、津南町)までの30kmが延長され、全長110kmとなった。

多くの命を育むブナ林、遥かに望む日本海や山並みの絶景などがある。また、春は新緑、夏は深緑、秋は紅葉、冬は雪景色と季節ごとに異なる顔を見せることも魅力の一つだ。違う季節に訪れれば違った楽しみ方ができる。

信越トレイル(紅葉が進む秋の様子)

信越トレイル(新緑の季節)

さまざまな植物が花を咲かせる。春はカタクリ、夏にはニッコウキスゲやギボウシがトレイルの脇を彩る。眺望だけではなく、花に注目して歩くのも楽しい。他にも運が良ければ「春の女神」と称されるギフチョウを見ることもできる。ここはまさに自然の宝庫だ。

カタクリ

ニッコウキスゲ

ギボウシ

集落内を通る箇所も存在する。秋山郷(長野県栄村)には古民家や田畑など、日本の農村の原風景をとどめた集落が多く現存し、人々の暮らしを実感できる。集落を巡ってそこに住む人々との交流を楽しんだり文化を感じたりすることも旅の楽しみであろう。

秋山郷の風景

秋山郷を通る信越トレイル

信越トレイルは全部で10個のセクションに分けられている。途中のテントサイトに宿泊をしながら10セクションを踏破するのもよし、トレイルクラブに加盟している宿泊施設が約40軒あるので、トレイルの各起点まで送迎してもらいながら歩くのも良い。もちろん、さまざまな季節にセクションハイクで個別に楽しむのもありだ。自分の体力や目的に合わせて自由に歩けるのが信越トレイルの良い点である。少しでも興味がある人はこちらから信越トレイルについて調べてみてほしい。きっとほれ込んでしまうはずだ。なお、トレイルを歩く際は動植物や歴史、文化に対する知識が豊富なガイドを付けることをおススメする。筆者もガイドと共に歩く中でその知識量に脱帽してしまった。

信越トレイルのルート

信越トレイルは道が整備されており、歩きやすいことこの上ない。本記事の主題である整備隊による地道な整備活動のたまものだ。

縁の下の力持ち ~整備活動~

トレイル整備の内容は多岐にわたるが、ここでは整備隊の草刈りと倒木の撤去の2点について取り上げる。

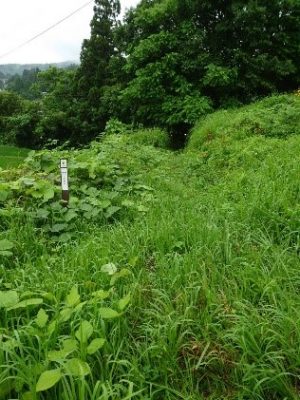

まずは草刈りについて。草刈り作業ではトレイル上に繁茂する雑草を手作業で刈っていく。筆者が参加した回では7人のメンバーで分担して作業を行った。下の写真からも分かるように特に夏場は雑草でトレイルが埋め尽くされてしまう。しかも生えてくるスピードはすこぶる早く、完全に刈り取ったとしても1カ月もあれば再び埋め尽くされてしまう。埋め尽くされた状態では歩くことは困難を極めるため定期的な草刈りが必須だ。

草が生い茂った信越トレイル

草刈りの様子

作業は2人以上のグループで行う。1人が草刈り機を使って雑草を刈り取り、もう1人が刈り取った雑草を大きな熊手を使ってトレイル脇に寄せる。筆者も2024年の7月にこの作業に参加した。作業自体はそこまで大変ではないものの、雨上がりで湿度が高かったこともあり、終わってみれば汗びっしょり。これを何カ所も行うことを考えるとハードな作業だ。

次に紹介するのは倒木の撤去作業だ。信越トレイルが位置するのは全国でも有数の豪雪地帯であり、最大8mもの雪が積もる。大量の雪はトレイル上の樹木に積もり、やがて雪の重みに耐えられなくなった樹木は倒れてしまう。そのため、春が訪れる5、6月頃のトレイル上には倒木が多く存在する。下の写真からも分かるように倒木がトレイルを完全にふさいでおり、このままの状態だと通り抜けることは不可能である。そのため、倒木を除去する必要があるが、場所は山の中。ショベルカーのような大型重機を用いることはできない。人の手による作業が主体になる。これを自身を含めて8人のメンバーと行った。

道を覆う木々の伐採作業

伐採後のルート

まず幹や太い枝などをチェーンソーを用いて伐採し、次にノコギリを使って手で持ち運べる重さになるまで切り刻む。そして、それらをトレイルの脇に運ぶ。この作業は特に大変で、深く印象に残っている。ノコギリで切り刻むにも力が必要で、長さ15m級の木であるため切る回数が多い。トレイルをふさぐように木が倒れており切りたい場所までの移動が困難を極めること、そのため切る順番を考えなければいけないことなど苦労した点がいくつもあった。作業時間も1カ所に1時間程度かかった。

整備作業は自然への負荷を最小限にするため、人がくぐれる程度の空間があれば、できるだけ伐採しない、伐採した倒木を階段などで活用するなど工夫している。

汗をかく分、作業後の達成感はひとしおだ。全ての作業が終わると参加者同士の交流タイムだ。そこで他の参加者と話していて気付いたことは、全員が全員、信越トレイルのことを大好きで、整備活動に参加しているということだ。

「5年以上整備活動をしていて毎年複数回必ず来ている」。「大変だけど達成感があって毎回の活動を楽しみにしている」。参加した際もこんな声を聞くことができた。居住地もバラバラで車で3時間以上かけて来ている人もいる。この回の参加者にはいなかったが、中には九州から来ている人もいるという。

なお、ロングトレイルの整備活動は東北地方や九州など、信越トレイル以外の場所でも行われている。その中で、ロングトレイルのパイオニアとして、信越トレイルの取り組みは他トレイルの手本となっている。

山を守るために私たちができること

ここまで整備隊の活動について記してきた。彼らの活動のおかげで我々ハイカーが快適に山を歩けていることを忘れてはならない。ここまでを読んで少しでも興味を抱いてくれた方へ、こちらにより詳細な活動内容が記されている。ぜひ確認してみてほしい。また、こちらに掲載されているカレンダー内のイベント名をクリックすることで、活動の案内が表示される。百聞は一見にしかず。応募していただけると幸いだ。なお、管理団体であるNPO法人信越トレイルクラブは、利用者に整備協力金の供出を呼びかけている。こちらから協力できるので、ぜひアクセスしてみてほしい。

そして、信越トレイルを含めて、山を持続的に利用していくには、整備隊の活動以外にも、利用者一人一人が山を守るという意識を持ち、協力していくことが欠かせない。美しい自然を後世に残すために。

(名古屋大学大学院 生命農学研究科 森林・環境資源科学専攻 森林社会共生学研究室 2024年度 卒業 小林直登)