えりも砂漠の緑化はなお続く 70年経ても終わらない自然再生の道のり

緑化前と緑化が進んだ後の襟裳岬=写真はいずれも林野庁北海道森林管理局提供

樹木再生など、悪化した自然環境を取り戻すのは数十年にわたる取り組みが必要になる。その取り組みとはどんなものか。北海道中央南部にある日高山脈の最南端、かつて「えりも砂漠」と呼ばれた襟裳岬は、70年超の治山緑化事業が成果を上げている。その取り組みを振り返ってみよう。

この緑化事業は試行錯誤を繰り返す苦難の道のりだった。

北海道森林管理局の「えりも岬国有林治山事業の概要」によると、襟裳岬の海岸地区は明治時代に開拓者が入り、燃料材として森林を伐採、家畜の放牧などでも植生が失われ、荒廃が進んだ。砂や泥が飛び、住宅や飲料水にも入り込むなど、住民の生活環境を悪化させ、生活基盤の漁業経営も悪化させていたという。昭和20年代後半には「えりも砂漠」と呼ばれるほどになった。

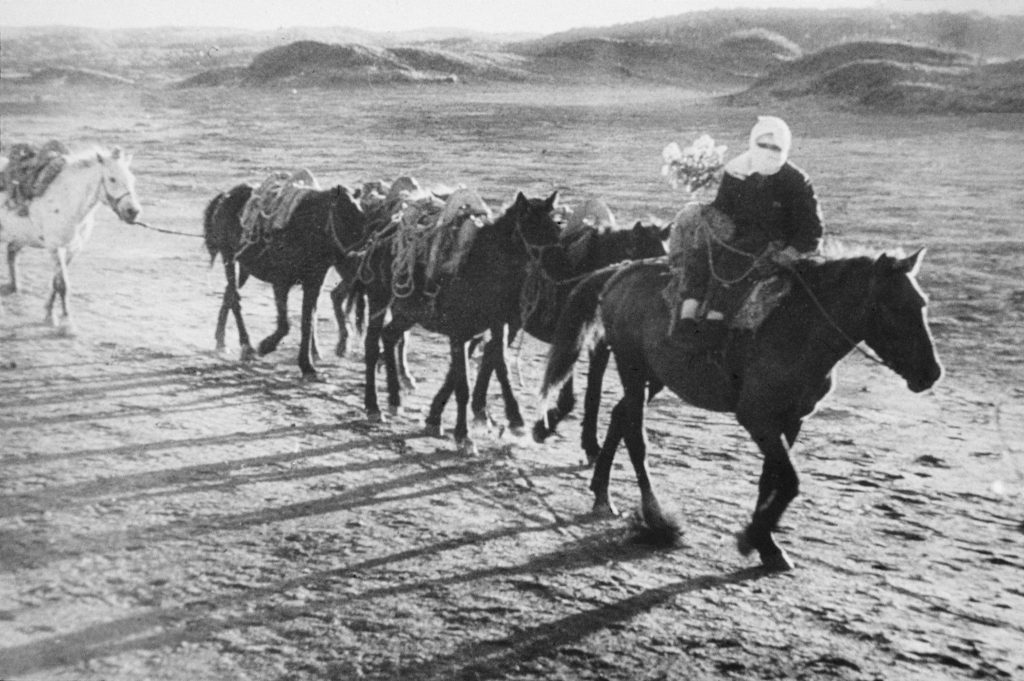

緑化前の様子

岬の自然環境は過酷だ。風速毎秒10m以上が年間250日以上、濃霧発生は年間100日以上などとされる。えりも町役場の林務担当者は「西風と北東風(やませ)の両方を受けて砂漠化した」と説明する。

緑化前の様子

地元から要請があり、昭和28年(1953年)から治山事業による本格的な緑化事業(はげ山復旧事業)が始まった。ひだか南森林組合えりも支所の飯田英雄さんは緑化事業に40年以上も従事してきた。父親が緑化事業の当初に携わっていたという。現地は強い風が吹いて地肌がむき出しになり、そこの赤土が飛んでいき、「海がいつも赤く濁っていた」と飯田さんは振り返る。

えりも国有林は421㏊で、そのうち緑化事業の対象地192㏊を早期に植生で覆う草本緑化が、まず始まった。特有の強風で、まいた種子は飛ばされた。飯田さんによると、当初は強風対策として山から木の枝を切ってきて地面にかぶせたが、砂が積もって失敗。そこで住民が葦簀(よしず)を編み、営林署が買い取って敷き詰めると一定の効果があったが、費用がかかりすぎた。

昔からの知恵をもとに昭和32年(57年)に開発されたのが「えりも式緑化工法」だ。種子をまいた後に、飛砂と乾燥防止を目的として雑海藻を敷く工法である。

えりも式緑化工法の作業の様子

地元では、海がしけて浜に打ち上げられる雑海藻を肥料として畑にまいていた。この雑海藻を地面に敷いた。飯田さんは「雑海藻が乾くと海苔状になり、風に飛ばされなくなり、肥料にもなります」と話す。住民は雑海藻を採取して買い取ってもらい、収入を得た。

昭和45年(70年)には荒廃地約192㏊の草本緑化をほぼ終えた。まいた種子は、オーチャードグラス、チモシーのほか7種類だったという。

次に木を植える木本緑化に取り組んだ。草本緑化が終了した土地に順次実施したが、当初は生育が思わしくなく、植栽を一時中断して防風垣の設置試験などを繰り返した。飯田さんは「試験的に何種類も試して植えてみましたが、歩留まりが良く、生き残ったのがクロマツでした」と話す。

クロマツは通常の5倍ほどの高密度で植えられた。北海道森林管理局の治山担当者は「耐乾性、耐塩性に強いクロマツを中心に、強風に対抗するため高密度で植栽してきました」と解説する。飯田さんは「ある程度育ってくると、4年くらいで本数調整伐(間伐)をしました」と話す。

こうして木本緑化はクロマツ主体に進め、平成25年(2013年)にほぼ完了した。

クロマツの植栽の様子

そしていま――。「えりもの森林づくりは『緑化』から『健全で豊かな森林の育成』へとシフトしています」と、北海道森林管理局の治山担当者は話す。高密度で植栽したクロマツは次第に成長が鈍くなり、さらに病虫害に弱い。また、クロマツは地元の自生種ではない。そこで、現地にもともと生育していた広葉樹を植栽し、多様な樹種の森林を目指しているという。

えりも町の林務担当者は「早く木を植えるため、行政がクロマツを主体に森をつくりましたが、いまは地元に在来の広葉樹などを植えて、クロマツ一辺倒でない森をつくろうとしています」と解説する。

地元には、もともと広葉樹の原生林があった。飯田さんは広葉樹の新たな植栽について「10年ほど前からエゾシカの被害が出るようになりました。いくら植えても8、9割くらいが枯れてしまいました」と話す。そこで、高さ140cm、太さ10cmくらいの保護管をかぶせると、シカ被害も塩害もなく、うまく成長するようになった。

緑化の取り組みは、周辺海域の魚介類の水揚げ量の向上にもつながっているという。北海道森林管理局の担当者は次のように解説する。

「漁協が稚魚を放流するなどの取り組みをしており、専門的な因果関係の指摘はありませんが、緑化事業が進み、砂漠化が解消されたことで海の濁りがなくなり、事業の効果が発現されたものと考えています。そのころから、サケが浜の近くを回遊するようになり、コンブの質・量が上がったといわれています」

こうした緑化事業は当初、地元住民を作業員として雇用するなど、地元の協力も欠かせなかった。

「えりも岬国有林治山事業の概要」は「多くの経費と労働力を投入し、関係者の長期にわたる苦労に支えられている。このように失われた緑の回復が如何に困難か、緑の恵が如何に大きいかをえりも岬の緑化は物語っている」と記している。

緑化が進んだ後の様子

かつては数十年に一度といわれた規模の豪雨や洪水、強い台風による被害が、国内外で頻発するようになっている。地球温暖化で海水温が上昇し、水蒸気が活発に発生していることも一因だ。襟裳岬での息長い取り組みは、多面的機能を持つ緑化の大切さと同時に、いったん失われた緑を回復させるのには、長い年月と費用がかかることを示している。

(浅井秀樹)