新法に基づく自然共生サイトの活動認定 その特徴と課題は

2年前に始まった新たな自然保護の仕組み、「自然共生サイト」がバージョンアップ。新しい法律「地域生物多様性増進法」に基づく制度となって、9月30日に第1回の認定式が開催された。熱気あふれる企業、NPO、自治体等の交流会に、筆者も審査委員長として立ち会ったこの機会に新制度の意義と今後を考えてみた。

2025年度自然共生サイト認定式の様子(砂防会館にて)

自然共生サイトはこれまでの保護区のように、現状以上に新たに地権者に制限を課すという形ではなく、場所に紐づいた人々の自主的な活動を申請に基づいて審査・認定する。認定された「活動」場所は、既存保護区でない場合、国連のOECM(保護地以外で生物多様性保全に資する地域)のデータベースに登録されるという、画期的な仕組みである。

まず、これまでの保護区では担保しにくかった自然が守られることに大きな利点がある。陸域の既存の自然保護・保全地である国立公園は、脊梁山脈など圧倒的に奥山地域に集中している。つまり、農耕や都市開発から免れてきた、奥山のまとまった自然は既に一定程度担保されているわけだ。

しかし都市開発によって、まず住処を追われたのは、氾濫原、干潟、丘陵地の生きものだし、農山村の燃料革命と化学肥料の普及や飼料輸入によって、使われなくなった薪炭林や秣場(まぐさば)や草地の植生遷移が進行し、氷河時代からの生物多様性を育んできた里地里山の生きものが危機に瀕している。だから奥山を保護地にしてもこれらの種は担保されるとは限らない。

すなわち、「立ち入り禁止型」の自然保護ではなく、「活動」を認定することで生物多様性の第二の危機、里地里山のアンダーユースに対応する活動が認知されることに大きな意義がある。

認定式で審査結果の特徴を説明する筆者

新法にはもうひとつ大きな可能性が仕組まれた。それは、現在の良好な状態を維持する「維持タイプ」に加えて、過去の豊かな自然を取り戻す「回復タイプ」と、開発跡地などでの「創出タイプ」も認定して、目標のレベルに達した時点でOECMのデータベースに登録する道ができたことだ。ネイチャーポジティブ、つまり生物多様性の劣化に歯止めをかけ、プラスに転じるには、この「回復」と「創出」が不可欠だ。

第1回認定では、まだこのタイプの事例はわずかだが、この法律が環境省に加えて農林水産省と国土交通省の共管となったことで、耕作放棄地や都市域での自然再生、それから大規模災害被災地の復興での取り組みに、自然再生がメニューとして加わることを期待したい。

TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)提言への対応が念頭にあるのだろうか、申請主体は企業が約半数を占める。一方、NPOや篤志家など多様な主体が参画していることも重要だが、市町村が複数の活動を取りまとめる「連携増進活動」の認定が加わったことにも注目したい。個々の事例が限られた面積での取り組みも多いことを考えると、長期的かつ広域的視点も踏まえた効果的な取り組みとするためには一工夫欲しい。つまり、地域の生物多様性の実態と課題を熟知した自治体によるコーディネート、「連携増進活動」の展開がその鍵を握っているように思う。

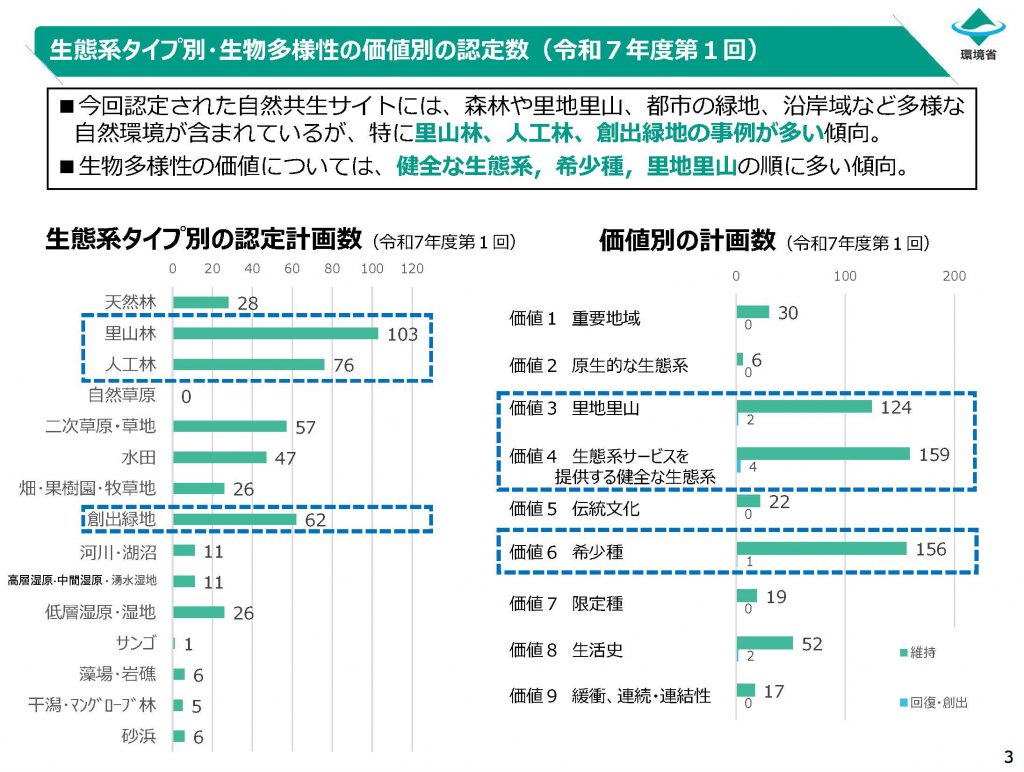

(環境省提供資料)

生態系タイプ別の認定結果では「里山林」「人工林」が多く、「創出緑地」、「二次草原・草地」や「水田」も一定程度あって、既存の「保護地」でカバーできていない場所の生きもの達に陽が当たることが期待される。

認定された生物多様性の価値については、「里地里山」「生態系サービスを提供する健全な生態系」「希少種の生息・生育地」の価値の認定事例が多い一方、「伝統文化」への貢献が限られている。古くから地域の生態系に根ざし、地域の伝統文化に貢献してきた社寺林や庭園等が地域の生き物の拠点となっている例は多い。いわゆる生物文化多様性への関心と取り組みが広がって欲しい。

また、エコロジカル・ネットワークに関わる価値認定事例も限られていた。活動場所の広域的視点からの位置付けを踏まえつつ、多様な主体が連携して、広域のエコロジカル・ネットワークに貢献することで、大きな保全成果が上がるような活動計画を期待したい。そのためには、申請主体に加え、活動を応援する多様な支援手法も含めて、取り組む側のネットワークの形成も必要だろう。

(京都大学名誉教授・(公財)京都市都市緑化協会理事長 森本幸裕)