気候の「むち打ち現象」と里山問題 大規模山火事の背景

岩手県大船渡市で燃え続ける山林。林床が燃えているのがわかる=2025年3月3日(3秒間露光) 朝日新聞社提供

この春、大船渡、今治、岡山と、大規模山火事が相次いだ。なぜだろう。日本では燃えやすいマツ林はマツ枯れと植生遷移で減少してきたはずだ。林野庁(ホームページ2025年3月18日更新)によると、山火事は「短周期で増減を繰り返しながら長期的には減少傾向で推移」してきたという。だが世界では山火事が深刻化していることは昨年の松下和夫氏の時評(9月30日配信)でも取り上げられたところだ。これには温暖化によって、湿潤と乾燥の「むち打ち現象」が過酷になることが背景にあるという見方がでてきた。

総務省消防庁によると出火の原因はたき⽕、⽕⼊れ(野焼き)、放⽕(疑い含む)、たばこが多数を占める。だが、山火事は自然のプロセスのひとつでもある。アメリカのバンクスマツ(ジャックパイン)やロッジポールパイン(コントルタマツ)のような乾いた森では、山火事の熱によって球果が開いて中の種子が散布され、跡地に次世代のマツ林が形成される。山火事が重要な生物多様性維持メカニズムの一部となっているわけだ。湿潤気候の日本ではそのような極端な例はないが、少雨の瀬戸内気候区では山火事が樹林への植生遷移を逆行させて美しいツツジ群落を形成する例や、かつて北海道では、汽車からの火の粉による山火事の跡に成立したカンバ林など、山火事と関連づけられる植生も知られている。

どんな森でも燃えるわけではない。特に尾根筋などの乾燥しやすいマツ林では林床のシダ類などの枯れ葉も含む、溜まった落葉落枝が燃えやすい。乾燥土壌では有機物が分解して鉱質土壌層に浸透しにくく、表面に溜まる。これが特に燃えやすいのは世界共通だ。米国カリフォルニアの長寿で知られる樹木のセコイアは何度も林床の落葉落枝層が燃える山火事を経験して、その火傷が年輪に記録されるので、幹の断面に残る数世紀にわたる火事の頻度を計測して降水量の変動を評価するという研究もある。このような地域では、山火事は発生するという前提のもと、大規模火災を避けるために、「計画的な火入れ」が行われることも多い。

延焼形態によって、林床が燃焼する地表火、木の幹が燃焼する樹幹火、木の枝葉が燃える樹冠火に分類されることが多い。例えば2021年に栃木県としては異例の大規模(167㌶)に及んだ西宮林野火災事例を詳細に調査した事例(峠ら2022)では、ほとんど地表火であり、樹幹火の領域は限定的で樹冠火はなかったという。山火事で燃える主要な燃料は林床の鉱質土壌の上にたまる落葉落枝層なのである。

焼け跡に残る立木。幹に焦げた跡が残っている=2025年4月3日、岩手県大船渡市、朝日新聞社提供

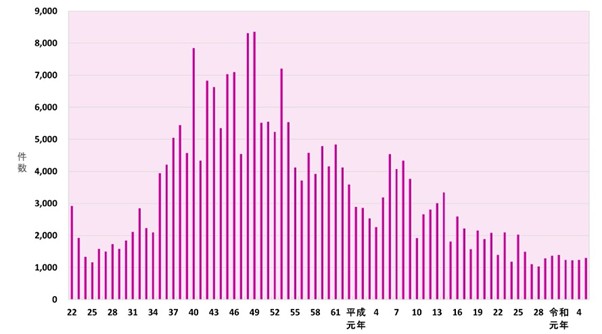

林野庁の火災頻度推移データでは、戦後すぐの火災頻度は低水準で1960年代に急上昇。1970年代がピークで年間8000件を超えた年もあるが、その後漸減傾向にあり、近年は1000件余りで推移していた。とするとこの火災頻度の推移は燃料の増減に関連しているのではないだろうか。

つまり、戦後すぐの里山の林床は燃えるモノがないほど荒廃していたが、燃料革命と化成肥料の普及で薪炭や草木灰といった里山資源が利用されなくなり、林床に落葉落枝という燃料の蓄積が進んで山火事頻度が上昇してピークに。しかし、その後マツ枯れも相まって常緑広葉樹林化などの植生遷移の進行に伴って燃えにくくなってきていたのではないだろうか。

しかし、ここ数年、アメリカ、カリフォルニアやハワイ、オーストラリア、アマゾンなど世界各地で、メガファイアと呼ばれるすさまじい大規模山火事が相次ぐ。この背景として最近指摘されているのが、「気候のむち打ち現象」である。

今年初め、南カリフォルニアでの史上最大規模の被害をもたらした山火事について、WWA(World Weather Attribution、世界の気候学者達で構成する英国のNPO)は、前年と前々年の降水量が多くて、植生が旺盛に生育したものの、その後乾燥が続き、2024年5月以降、大きな降雨がなく、大量の枯れた植生、燃料が溜まっていたことが背景にあるという。気温が1℃上昇するごとに、大気は7%多くの水を吸収、放出できるようになり、湿っているときに洪水を引き起こすだけでなく、乾燥した状態が始まると植物や落葉落枝、土壌から水分を引き出し、乾燥を助長する。火災の大規模化が温暖化で助長されているというわけだ。もともと山火事に適応した低木と草本などが植生の南カリフォルニアでは、7~9月にかけて山火事の頻度が最も高くなるのだが、大規模火災は晩秋から初冬のサンタアナの風という強風にあおられて発生する。

昭和22年以降の林野火災発生件数の推移(林野庁HP )https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/yamakaji/con_1.htm

マツ林が減少したとはいえ、里山問題で燃料が溜まっている日本でも、気候の「むち打ち現象」によって大規模森林火災のリスクが高まっているのだろうか。消防庁は林野庁と合同で、消防防災対策のあり方に関する検討会を持ち、今夏までに対策などをまとめるという。緊急対応にとどまらず、集落周辺の里山資源を適切に利用する管理が、野生動物管理のみならず、山火事対策からも重要となってきたことを踏まえてほしい。

(森本幸裕・京都大学名誉教授、(公財)京都市都市緑化協会理事長)